New Territories

Laboratories for Design, Craft, and Art in Latin America

New Territories explores the collaborations between small manufacturing operations and craftspersons, artists, and designers, and demonstrates how the resulting work addresses not only the issues of commodification and production, but also of urbanization, displacement, and sustainability. The exhibition will explore a number of key themes, including: the dialogue between contemporary trends and artistic legacies in Latin American art; the use of recycled and repurposed materials and objects; the blending of digital and traditional skills; and the reclamation of personal and public space.

New Territories is organized by MAD’s Acting Chief Curator Lowery Stokes Sims and Adriana Kertzer, Curatorial Assistant and Project Manager. It follows MAD’s groundbreaking 2010 exhibition The Global Africa Project, which presented new craft, design, and art that transcended nationality and regionalism in its presentation of the new nomadic paradigm of African identity. The exhibition will be accompanied by a fully-illustrated, full color catalogue that will be published in separate English and Spanish editions by Turner Libros of Madrid and Mexico City.

Major support for New Territories: Laboratories for Art, Craft and Design in Latin America is provided by the Ford Foundation and the Robert Sterling Clark Foundation. Additional support is provided by Furthermore: a program of the J. M. Kaplan Fund, The Venezuelan American Endowment for the Arts and The Louise D. and Morton J. Macks Family Foundation.

#NewTerritoriesL | @NewTerritoriesL

Curatorial Advisory Committee

Regina Basha

Marcella Echavarría

Susana Torruella Leval

Ana Elena Mallet

Nessia Leonzini Pope

Mari Carmen Ramírez

Gabriela Rangel

Jorge Rivas-Pérez

Magdalena Gruneisen, Curatorial Assistant and Project Manager

Antonio Sánchez Gómez, Curatorial Intern and Exhibitions Assistant

Alex Montane, Curatorial Intern

Special Thanks To

Blanca Serrano

Adélia Borges

more info here:

– http://madmuseum.org/exhibition/new-territories#

– http://wsimag.com/architecture-and-design/11166-new-territories-laboratories-for-design-craft-and-art-in-latin-america

In Conversation: Lowery Stokes Sims on New Territories, Cuban Art News:

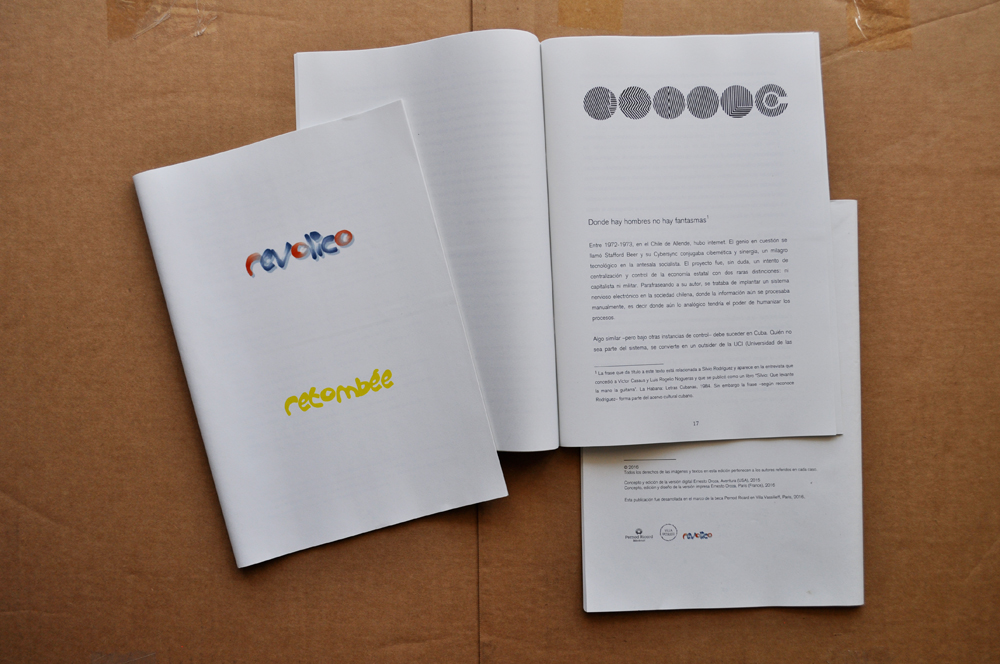

New Territories: Laboratories for Design, Craft and Art in Latin America includes the work of three Cuban artists: Ernesto Oroza, Carlos Garaicoa, and Coco Fusco. Exhibition curator Lowery Stokes Sims talks about the exhibition, how it’s organized, and how Cuba fits into the picture.

– http://www.cubanartnews.org/news/in-conversation-lowery-stokes-sims-on-new-territories/4089

MIA_ATL

Curated by William Cordova

SALTWORKS

BARRON SHERER/GRAHAM LAMBKIN, CARLOS SANDOVAL DE LEÓN, DAVID ROHN, DONA ALTEMUS, DONALD MCKNIGHT, ENA MARRERO, CARLOS PRIM, ERNESTO OROZA, GEAN MORENO, GLEXIS NOVOA, JORGE PANTOJA, JUANA VALDES, KAREN RIFAS, LOU ANNE COLODNY, KRISTEN THIELE, ONAJIDE SHABAKA, PURVIS YOUNG, RALPH PROVISERO, RHEA LEONARD, ROBERT MCKNIGHT, ROBERT THIELE, ROSEMARIE CHIARLONE, AND YANIRA COLLADO

OCTOBER 16 – NOVEMBER 15, 2014

West Midtown location: White Provisions Bldg, 1100 Howell Mill Rd NW, Suite A06, Atlanta, GA 30318.

Gallery hours: Thursday – Saturday, Noon to 5pm and by appointment. V 404 865 1523

“Un solo palo no hace monte”: Notes on the Otherwise’s Inevitable Infecundity

Gean Moreno and Ernesto Oroza

e-flux journal #58

Read: http://www.e-flux.com/journal/%E2%80%9Cun-solo-palo-no-hace-monte%E2%80%9D-notes-on-the-otherwise%E2%80%99s-inevitable-infecundity/

Download PDF here

Third Space: Inventing the posible (group exhibition)

Museum of Contemporary Art, North Miami. Sept. 25, 2014.

A Remix of Abundance: Constructing Sustainability

Curated by Tam Gryn and Alejandra Esayag

Exhibition: October 9th, 2014

450 West 31st Street 10th Fl, New York, NY 10001, Sun West Studios

A BENEFIT AUCTION FOR TECHO

ARTECHO New York is the annual art event that aims to raise funds for TECHO’s projects in Latin America and the Caribbean. All proceeds will fund TECHO’s community development programs: Construction of Transitional Houses and Education and Skills Training Programs.

Bidding available from Sep 26 at 12pm EST until Oct 10 at 4pm EST. http://paddle8.com/auctions/techo

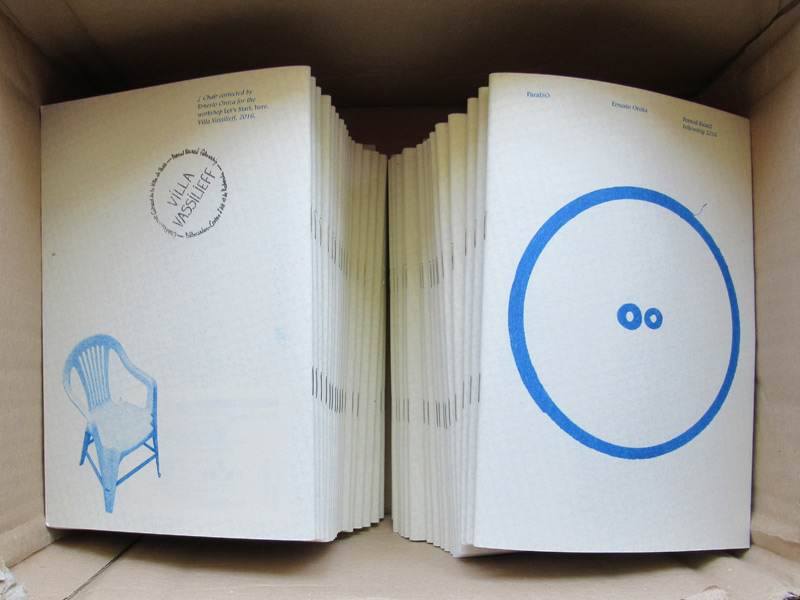

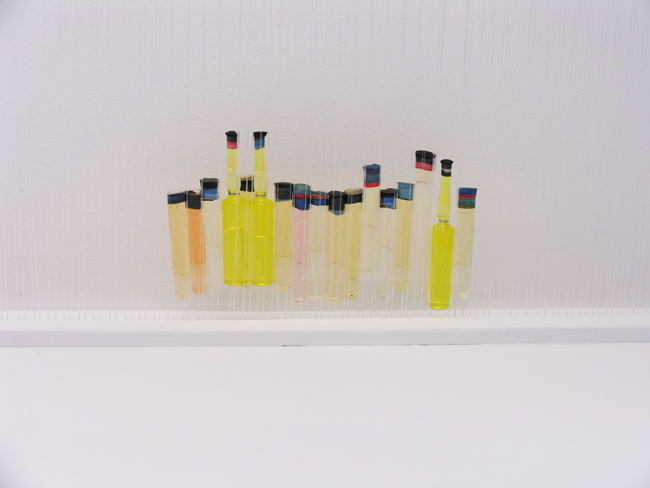

Cobra, 2013-2014 by Ernesto Oroza

http://www.pamm.org/exhibitions/global-positioning-systems

Global Positioning Systems is the second iteration of Pérez Art Museum Miami’s Overview Galleries, in which selections from PAMM’s permanent collection are displayed alongside loans from important private collections. Consisting of six interrelated parts (titledHistory Painting, Visual Memory, The Uses of History, Urban Imaginaries, The Contested Present, and Forms of Commemoration), this thematic group presentation explores the intersection between globalization and history. Since the late 1980s, the political and economic forces unleashed at the close of the Cold War have combined with dramatic advances in transportation and digital communications to create an unprecedented degree of interdependency among the nations of the world. As the networks of individuals, institutions, and markets that constitute the international system of art-making and distribution have expanded to include voices from disparate regions and contexts, the field has become a mirror for the cultural effects of this heightened state of global integration. One of the most important of these cultural effects has been the destabilization of any singular understandings of time and world history. The idea that the past may bear different meanings depending on one’s geographic and cultural standpoint has never seemed more incontrovertible. Global Positioning Systems explores this issue by bringing together the productions of an international and intergenerational array of artists who engage diverse histories while raising questions about how the past is recorded and remembered.

Workshop at Miami Science Museum

4th-8th grades, July 2014

- Scotch-tape lampshade

- Scotch-tape lampshade and re-designed Victor Papanek cardboard structure

- -Scotch-tape lampshade and re-designed Victor Papanek cardboard structure

- Ernesto Oroza re-design of Victor Papanek’s cardboard structure

- “Non-matching tiles”, photocopy

- “Non-matching tiles”, photocopy

- “Non-matching tiles”, photocopy

- Victor Papanek by Camila and Lucas

EL TERCER MUNDO Y LA TERCERA GUERRA MUNDIAL

Por Magdiel Aspillaga

“Hoy en día un cine perfecto- técnica y artísticamente logrado- es casi siempre un cine reaccionario.”

“El arte no va a desaparecer en la nada. Va a desaparecer en el todo.”

Julio García Espinosa. Por un cine imperfecto. (primera y última frases)

“Del desayuno bajo una lámpara art noveau –arte nuevo de verdad diría Feijoo– la masa sube contorneándose como bejuco; reúne cada pedazo roto de vidrio mientras se deja atravesar por la luz.”

Ernesto Oroza. Manifiesto de poliespuma con gasolina. (Napalm)

El tiempo no se define.. se siente, y a veces se mide, lo demás es una invención para pensarnos eternos. El tiempo es tierra que cae repetidamente sobre el hueco que nos toca, entierra problemas, antiguos conflictos, seres queridos, imágenes, recuerdos, la memoria es tierra, pasa a ser tierra.

Así fue hasta que apareció el cine…

Allí estaba el nuevo y recién nacido invento ocupando el espacio que pertenecía al tiempo, parafraseando a Tarkovski “esculpiendo en el”, luchando contra el.

Por eso con la imagen de un soldado vietnamita en un momento de tregua, sentado mira en silencio un teatro que acaba de ser devastado por un bombardeo, atravesados de un lento zoom y una particular música, comienza una confrontación entre el individuo y el tiempo, entre el individuo y la representación, el cine se encargará del resto. Esta extraña e inexplicable escena pertenece al documental de Julio García Espinosa “Tercer mundo, tercera guerra mundial”. ¿De qué trata esta película? ¿Documento de denuncia antibelicista, o deconstrucción formal del cine/ documento/ realidad/ ficción?

En el año 1970 el cineasta cubano Julio García Espinosa junto a un equipo del instituto estatal de cine cubano se desplazan hacia el Vietnam bajo el fuego de la guerra para realizar el documental “Tercer mundo, tercera guerra mundial”, considerado como casi todo el trabajo de Julio un original y atípico filme de culto.

Ya Julio García Espinosa había expuesto su visión sobre el cine en el manifiesto “Por un cine imperfecto”, alabado por muchos, criticado por otros, malentendido por algunos. En una entrevista que realicé al propio Julio me comentaba algo en lo que no había reparado antes: “los EUA ven las ficciones de Latinoamérica como documentales, nosotros vemos los documentales de los EUA como ficciones.” (1)

Julio se adelantó a muchos con su “Por un cine imperfecto”, en los años 60 se levantaba una conciencia que no solamente tocaba el marco social sino también la relación de la fuerza industrial del cine y su resultado cultural como menciona Hito Steyerl: “Y entonces entramos en todo el período de la década de 1960, con sus luchas internacionales, su tricontinentalismo, etc. La frase de Frantz Fanon, “debemos discutir, debemos inventar”, es el lema del manifiesto Hacia un tercer cine, escrito por Fernando Solanas y Octavio Getino en 1968, en un contexto de dictadura militar en Argentina. La relación entre arte y ciencia se vuelve a mencionar de manera explícita en el manifiesto de Julio García Espinosa, Por un cine imperfecto (1969). (2).

¿Acaso existe un patrón preconcebido de cómo se mira o se consume un producto cultural? ¿Actúa una manera predeterminada, movido por hilos invisibles el consumo cultural dependiendo de la geografía que lo esté consumiendo? ¿Qué opera en nuestra noción de gusto, de la orilla en que nos encontremos, la orilla del primer mundo o la parte correspondiente a ese llamado tercero?

Habrían de pasar más de veinte años para que apareciera en la escena del arte cubano Ernesto Oroza, aislado e inclasificable; su obra comenzó como un gran proceso de investigación que no se ha detenido, adaptándose a todo entorno encontrado o vivido por el artista. Para mi la obra de Julio García Espinosa es también un largo proceso investigativo donde el cine agrupa teoría, realización, cine encuesta, proceso político y consumo popular. El icónico cine es absorbido por nuestras cinematografías muchas veces como un proceso mimético, no como un coherente entendimiento de quienes somos y de que nos interesa expresar. Quizás Julio no encontró continuadores de este proceso en la propia industria de cine cubana, paradójicamente alguien como Oroza que no hace cine y no viene del cine, lo continua de esta manera.

En la exposición Navidad en el Kalahari. (Cristo Salvador, Galería, Havana, Cuba, Sept 21, 2013, de Gean Moreno & Ernesto Oroza) Oroza presentó dos piezas que son el detonante de este texto, las piezas:

“Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial/ Third World, Third World War” – Horn made out with a 16mm film, printed matter. 2013.

Greek light” – Modular lamp made out with Napalm B (polystyrene and gasoline) 2013.

Piezas que venían acompañadas del tabloide: Modelo de expansión (Marabú – Tabloid) Collage. Gean Moreno & Ernesto Oroza. 2013. (3)

La lámpara coincide con el cuerno, el NAPALM coincide con el celuloide, la lámpara de NAPALM coincide con el cuerno confeccionado con celoluide, material altamente inflamable durante muchos años también. En la película de Julio hay una secuencia completa creada a partir de gráficos y datos que describe todo el proceso de creación y efecto del NAPALM y su constitución química, cantidades de elementos y sustancias. La provisionalidad, que para mi se traduce en libertad a través de la obra de Oroza adquiere otro efecto cuando introduce el NAPALM con todo lo que ya lleva implícito de la parte de Julio; es Vietnam, es la guerra, es la muerte, es la provisionalidad de un objeto que sirve para alumbrar (glamorosa lámpara cubana) y para matar (creada con la misma base de la conocida y mortífera bomba) al final de todo es el subdesarrollo. Regresamos al inicio, a lo que somos, es el tercer mundo y esta parte que le toca, la libertad quizás de pertenecer al tercer mundo sin sonar a consigna sino mucho más a concepto estético, Julio y Oroza son ante todo estetas, han descubierto la belleza de una denuncia, la belleza de un objeto que en si mismo y debido a su carácter provisional se convierte también en denuncia. Otras piezas recientes de Oroza llevan la misma carga, como los aretes provisionales de plástico con el CLIK del clásico cartel de Félix Beltrán.

CLIK (después de Felix Beltran), 2013. By Ernesto Oroza. Aretes fabricados con poliespuma y gasolina (Napalm B). CLIK (after Felix Beltran), 2013. Earrings made out with the mix of expanded polystyrene and gasoline (Napalm B).

Encasillarlos a ambos es tarea difícil, en el caso de Julio lo definieron con un calificativo que no le era ajeno “TEÓRICO”. Julio es un teórico, nadie veía en la obra de Julio “ficciones”, la obra de Julio no exportaba ficciones, porque sencillamente las ficciones de Julio no son como las ficciones que el tercer mundo piensa deben ser. Indiscutiblemente Julio es más que teórico, la teoría es solo una parte de sus proceso, Julio es un artista en el sentido amplio y profundo de la palabra. Así mismo Oroza usa su teorización como parte de su proceso creativo, sus textos continúan su obra que a la vez es documentación de otros procesos vernáculos, ambos paradójicamente tienen un antecedente, la mayor influencia posible, el mayor “documentador”. SAMUEL FEIJOO.

Podría titularse vernáculo cuando en realidad no es otra cosa que “realidad popular”, aproximación a la máxima pasoliniana del subproletariado (quizás la verdadera obsesión de Feijoo, García Espinosa y Oroza) el sujeto desprovisto de historia con una inocencia que la sociedad burguesa clasifica como marginal, el ser marginal (como diría otro pariente teórico de esta triada, José Luis Cortés “El Tosco”: “marginal depende de donde este ubicado el margen”). El sujeto inocente solo necesita iluminarse, el material a mano es el NAPALM, pero pudiera haber sido otro, no hay una consciencia sobre la elección del material en el caso del sujeto subproletario. En cambio los tres artistas (pequeño burgueses quizás) no pueden alejarse de un entendimiento de este proceso de análisis del que no es burgués, pequeño burgués, o pretensión de burgués, ahí entra a jugar un papel interesante el cuerno con celuloides de sus piezas.

Los cuernos de celuloide de Oroza son piezas aisladas que como muchas otras de su obra, se descontextualizan y cobran el acento “inocente” que las hace únicas, si el cuerno de celuloide tenía una función decorativa en los tempranos 70 era por la pretensión de confort, estatus, comodidad que en muchos filmes y la propia iconografía de la época representaba el cuerno, cercano al safari, me recuerda la escenografía de algunas series de los 70 como las eróticas de “Black Emmanuelle” o por qué no, aquellos seriados cubanos como “Cabinda” donde los militares de la UNITA sudafricana trazaban estrategias contra el ejercito cubano desde exóticos bungalows decorados con oscuros y esbeltos cuernos, trofeos de animales cazados, quizás una inteligente selección de props para demostrar la naturaleza fría de los personajes malvados que muchas veces eran interpretados por cubanos rubios que sabían hablar ingles. (4)

La idea de usar el propio cine como materia prima, la inmortalización del tiempo en fotogramas sin segundos, congelados, petrificados en una masa corpórea que fundaría el cuerno, el cuerno de antílope o cualquier otra animal africano, es para el cubano insular la idea del escape al sitio lejano, al continente donde muchos iban a combatir por el llamado “internacionalismo proletario” y donde muchos también encontraron la muerte. Es Hemingway, es el colonizador ilustrado de manera naif en los libros de texto o en los cuentos de Kipling, es demostración burguesa de poder económico, es poder económico, el cuerno es símbolo, falocentrismo y a la vez la delicadeza femenina de lo estético, es el adorno de la casa, es el adorno domestico, es una casa donde puede coexistir la fuerza de un hombre que “resuelve” y una mujer que pone su delicadeza y sensualidad, es la Black Emmanuelle pero es Angola, es sencillamente la sala decorada de manera bonita y demostrar que no somos tan pobres ni tan sencillos.

En muchas de las piezas con cuernos de Oroza se observa una extraña película, que muestra una especie de documental, el primer plano de un hombre mirando a cámara repetido infinitamente hasta la muerte, esa otra parte que corresponde a ambos materiales.

¿Es la muerte quien rige sus piezas? No solo por la implicación directa del Napalm y la guerra, de los cuernos y el trofeo de caza, del celuloide como invención para luchar contra lo que va a perecer por el tiempo; sino por la propia esencia del material seleccionado. La presencia de esta es la sustancia que la define, única y verdadera sentencia en esta serie: “del polvo eres y al polvo volverás”.

Miami. 20 de julio 2014.

_____________________________________________________________

1. Como parte del proceso de investigación y filmación de un documental que realice sobre Julio titulado “Como hacer un filme en un país subdesarrollado” título tomado de un proyecto sin terminar del propio Julio, tuve la posibilidad de realizar varias entrevistas además de recopilar información de archivo sobre la obra de Julio. Del proyecto original pensado para largometraje documental solo salió una pieza de apenas 20 minutos. La fotografía de este proyecto la realizó Iván Nápoles, un importante camarógrafo del documental cubano, el cual había visitado Vietnam en múltiples ocasiones en plena Guerra junto a Santiago Álvarez ,con el cual rodó documentales como “Hanoi, martes 13” y “79 primaveras”. Paradójicamente Iván Nápoles fue también el fotógrafo de “Tercer mundo tercera Guerra mundial”.

2. Hito Steyerl. ¿Una estética de la resistencia? La investigación artística como disciplina y conflicto.

3. Estas dos piezas volverían a exhibirse más tarde en la exposición Miami 3D. Curada por Ombretta Agro Andruff. 3900 N MIAMI AVE. DEC 2-15, 2013.4.

4. “Black Emanuelle”, serie de películas de Joe D’Amato y “Cabinda”, Jorge Fuentes.

Entrevista realizada por Camila Moraes (Junio-2014)

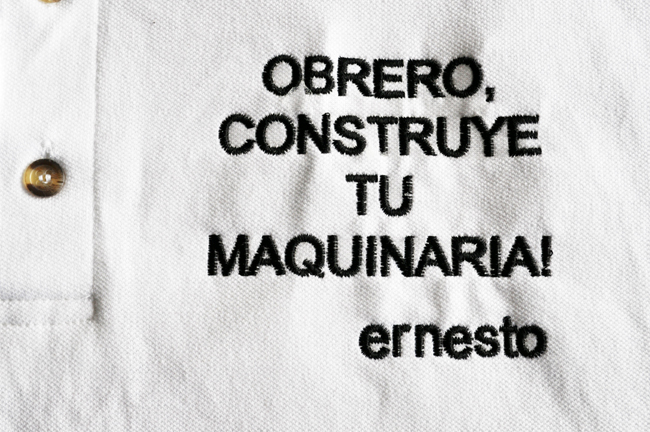

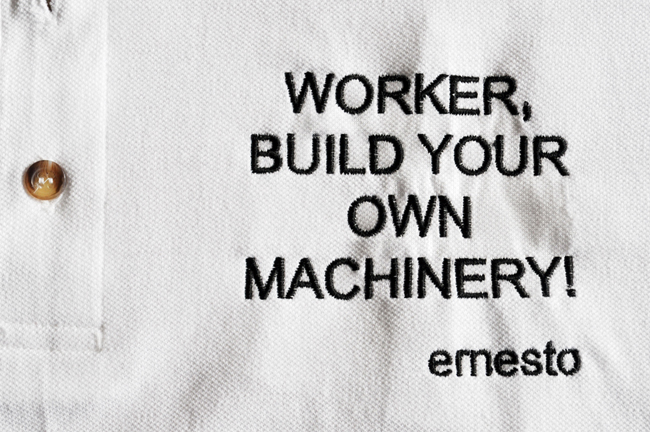

Camila Moraes: Citas un discurso de 2005 de Fidel en una entrevista tuya a Hecho en Buenos Aires, en la que él critica esos objetos creados en Cuba para solucionar la vida de la gente (y también promueve artículos de China). Siendo la “desobediencia tecnológica” un concepto que se entiende en un contexto socio-político especial, qué opinas tú de esa visión del gobierno cubano? Es algo todavía vigente en los días de hoy? De qué manera podemos entender la contradicción entre lo que dijo Che Guevara sobre “crear tu propia maquinaria” y esa visión negativa?

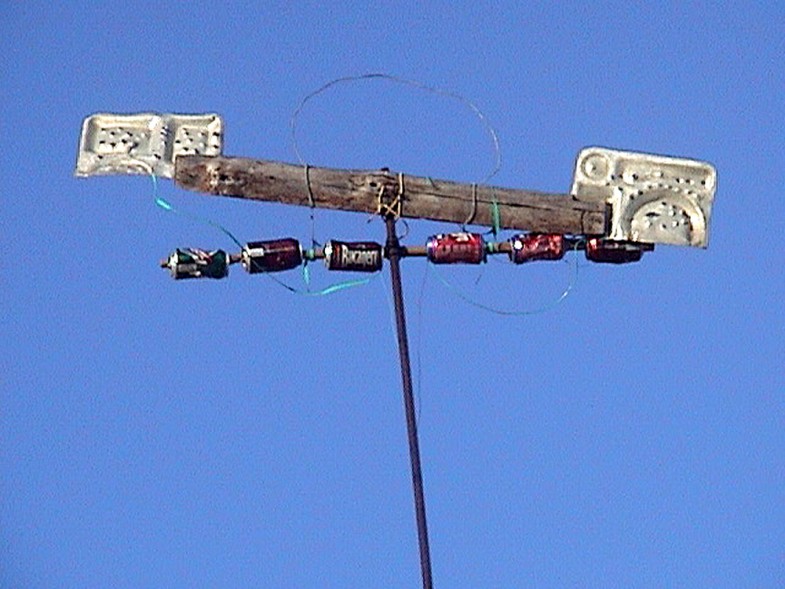

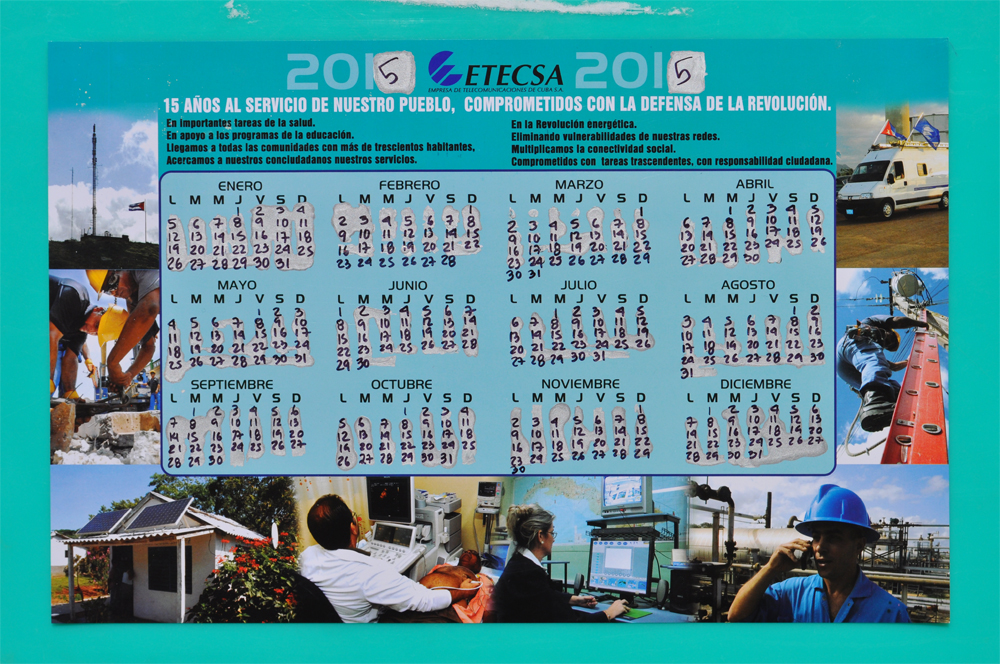

Ernesto Oroza: El gobierno se esfuerza por no parecer ineficiente. Llevan más de 50 años en el poder y la gente está más desesperanzada que nunca. Si dices que tenemos una vida precaria, desde el gobierno lo consideran un acto contra-revolucionario. Es evidente que el estado padece la misma moral burguesa que critica y que su discurso social está atestado de contradicciones. Hace unos 10 años envié un texto para publicar en un revista de arte radicada en la Habana, la editora me pidió suprimir palabras como pobreza y precariedad. No se publicó. Los actos de “desobediencia tecnológica” que me interesan son articulados desde condiciones económicas y sociales difíciles, por eso el gobierno prefiere esconderlos. El obrero construyó su maquinaria y el gobierno se la quitó para reemplazarla por máquinas hechas en China, que además no responden al contexto. Los ventiladores chinos no sobrevivieron las temperaturas ni el uso extremo que se les impuso en la isla. Pero la población tiene que seguir pagándolos después de rotos. Recuerdo que en el 2005 el estado recogió casa por casa todas las bombillas incandescentes del país, entregaban a cambio unas “bombillas ahorradoras” que no duraban tres meses y el reemplazo solo podías comprarlo al gobierno a precios muy caros. No hay monopolio más despiadado.

Pero Cuba es un contexto complejo con muchos matices y contradicciones. No se debe simplificar o leer desde una posición polarizada. Algún día habrá que desmenuzar y desmitificar todo.

Ha habido buenas ideas instrumentadas a nivel nacional, la institucionalización de la reparación una de ellas. Otra fue la creación de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, que aglutinó a creadores que se adelantaron por 5 décadas a los conceptos de autoproducción y Fab-Lab, extendidos a nivel global hoy. Hubo importantes esfuerzos de arquitectos, músicos, escritores, cineastas por conectarse con el imaginario de la clase obrera y el campesinado. Buscaron orientar sus prácticas socialmente, disolver los limites entre productor y usuario, entre creador y espectador. Pero la vanguardia cubana terminó exiliada o secuestrada ideológicamente cumpliendo funciones represivas y de censura. Fernando Salinas, importante arquitecto cubano de la revolución, abogaba por la supresión de los términos arquitectura y arquitecto, los veía como identificadores de la ideología burguesa. El gobierno lo tomó al pie de la letra, suprimió al arquitecto como agente cultural e interlocutor intelectual relegándolo al letargo de las funciones burocráticas. Muchas de las disposiciones más atroces son interpretaciones que el gobierno hizo de ideas radicales depuradas y sistematizadas en el estudio de un poeta o artista de vanguardia.

CM: ¿Cómo han sido, en general, las críticas (positivas y negativas) a tu investigación sobre la “desobediencia industrial”, sobre todo en Cuba? Has sido atacado por eventuales críticas tuyas a la realidad del país?

EO: No puedo decir se conoce mucho esta investigación en la isla. He recibido opiniones de conocidos, algunas en oposición otras en consonancia con mis ideas. Entiendo mi trabajo como una exploración sobre la imaginación, pero los registros y recolecciones muestran también las dificultades de la vida en Cuba. Hay quien piensa esto no debe mostrarse. Personalmente agradezco todas las opiniones, es un tema que debe ser pensado en colectivo.

CM: ¿Vives en Florida actualmente, cierto? Cómo es tu relación con Cuba y de qué manera sigues tu investigación sobre este universo?

EO: Si, vivo en Florida. Mi relación con mi familia y mis amigos en la Habana es la misma de siempre, eso es Cuba para mi.

Mi investigación sobre tipologías de objetos y fuerzas productivas tiene ciertamente en el contexto cubano uno de los mejores objetos de estudio, pero no es el único. Las poblaciones excluidas lamentablemente están en todos lados. Aprendiendo del Pequeño Haiti es un texto que muestra como he abordado el problema en otros contextos, en este caso Miami y en colaboración con Gean Moreno: Learning from Little Haiti, e-flux Journal #6: http://www.e-flux.com/journal/learning-from-little-haiti/

Algunos de mi trabajos sobre Cuba siguen desarrollándose. Hay materiales bibliográficos que solo pude encontrar fuera de la isla. Estos nuevos recursos me han permitido retomar y profundizar algunas ideas. Tengo amigos que colaboran con imágenes. Hay casas que he estudiado por mas de 15 años y todavía recibo fotografías y dibujos de las nuevas transformaciones que se han realizado en estos lugares.

Pero no todo lo hago desde la distancia, he regresado en los últimos dos años. Han sido solo semanas pero las aproveché intensamente. Antes, cuando vivía en Cuba no tenia cámara fotográfica, podía hacer fotos una o dos veces al año, gracias a la generosidad de algún amigo o colaborador, ahora aprovecho las visitas y logro hacer investigaciones de campo en sectores más amplios de la ciudad, grabar entrevistas.

CM: ¿Tienes algún contacto con Brasil? ¿Ya tuviste la oportunidad de presentar tu trabajo acá?

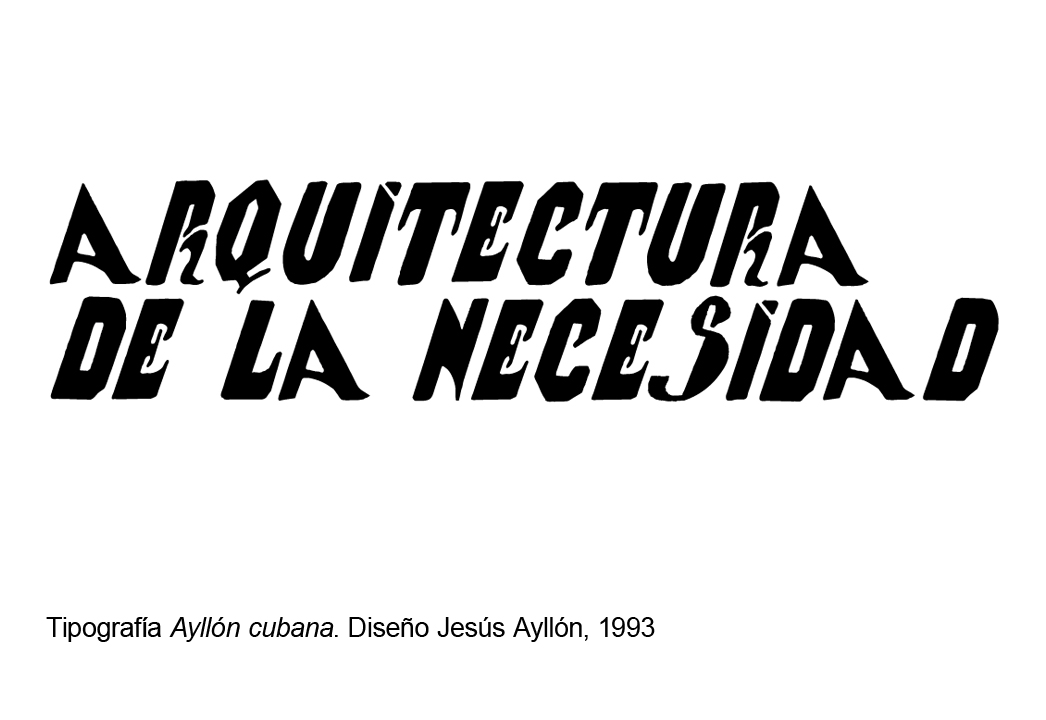

EO: En la revista Select #10 se publicó una conversación que sostuve con la artista Giselle Beiguelman sobre Arquitectura de la Necesidad y sobre la Habana y Miami como modelos distópicos relacionados. En los últimos dos años he intercambiado ideas e imágenes con algunos artistas y antropólogos brasileños enfocados en hackismo, desobediencia tecnológica y arquitectura de la necesidad. El interés sobre mi trabajo en Brasil es creciente y he recibido propuestas interesantes que espero puedan concretarse algún día. Es un contexto que me interesa mucho.

Notas alrededor del chapapote*

Ernesto Oroza

1. Era de sangre y brea. Corre 1482, nadie lo sabe, pero falta un siglo para el último año juliano. Es luna creciente, por eso las mujeres exhalan brea por la boca. Mastican hasta el anochecer el betún o pez, que en mantos ondulados deposita el océano sobre la orilla. Humeantes canutos, llenos de chapapote, perfuman los recintos interiores de los bohíos. Besar a una mujer caribe es como entrar en su choza. Para ablandar el duro chapopotli lo mezclan con axin, una larva que hace colonias en los sobacos del piñón y otras plantas. La mixtura púrpura les embarra profusamente la lengua y los dientes, se hace espuma violácea en las comisuras de la boca. El tinte aceitoso y espeso del axin protege sus labios de ese aroma carnívoro que es el salitre.

En Yucatán, las mujeres públicas también mastican chapapote, dicen les disimula el hedor, o se los cura. Sus labios, lenguas y dientes los entinta un primo cercano del axin, la cochinilla del nopal o de la tuna, un diminuto bicho que cambiará muy pronto la historia cromática del mundo. ¿Cómo se ha podido invadir, colonizar y reinar sin el magnífico carmín?

Es 1582, nadie sabe en América que es el primer año gregoriano. Fluye, en barcos embadurnados con la impermeable brea, el primer comercio capitalista global. Un navío de aviso español, recién calafeteado en Varadero, se enfrenta a un inesperado risco y naufraga. Arroja, sobre el arrecife coralino, decenas de cajas cargadas con sacos del polvo rojo extraído de la cochinilla. Los clavos sueltos de las arcas rajan los costales de lienzo, se libera una enorme y densa nube carmín. Huyen desconcertados los peces. Tres catalufas nadan ciegos e invisibles. Todos los corales, bajo el naufragio, son ahora de fuego. El navío parece, desde el cielo, una una bestia mutilada que derrama su vitalidad. Sobre decenas de hectáreas del lecho oceánico se disuelve a borbotones la sangre de tuna o nocheztli –en nahuatl. La arena se arremolina, baja y sube en una llamarada roja. La corriente del golfo esparce el trabajo de cientos de familias indígenas que con paciencia cosecharon –tres veces en el año– la muerte del insecto. La abismal mancha bajo el océano es solo un beso húmedo si lo comparamos con los más de ochenta y cinco mil kilogramos de grana cochinilla que llegarán cada año, durante los próximos lustros, al viejo mundo.

América, sin competencia, entrega desde Veracruz el rojo más poderoso a Europa: engrandece el poder católico y militar que los subyuga. Tiñe con exquisito carmín las vestiduras del horror imperial. Vía España el polvo llega a Rusia, a Persia. Reactiva –con el añil– los mercados de colorantes en Europa. Sale el insecto molido desde Acapulco hacia Filipinas y alcanza Turquía. Colorea, dinamiza, enchumba todos los mercadillos de Asia abastecidos por la flota española Nao de China, que hace el recorrido del Pacífico dos veces al año. Portugal lleva lanas y sedas rojas a los señores feudales y guerreros del Japón. Las guerras, del período entre el segundo y tercer Shogun, reclaman uniformidad y fiereza. Sabe el samurái que primero mata (de espanto) la luz del carmín –o syoujyou-hi– que la del sable.

Reina en el mundo un nuevo y vibrante color, nadie en el planeta quiere saber nada del antiguo carmesí de kermes.

Cinco siglos después se confunden en un mismo origen ambas materias. El rojo carmín es ahora sintético. Le llaman, en memoria del pequeño insecto: Rojo Cochinilla A. El nuevo pigmento, como la brea, es un derivado del petróleo y es más barato que el tinte de origen animal.

El colapso molecular y semántico entre asfalto y sangre de nopal, entre chapapote y carmín, fue profecía en el aliento entrópico de una mujer caribe.

2. Casualidad, Prosperidad, Porvenir. El chapapote arriba desde las entrañas rotas de la tierra, lo supura el planeta como si fuera su memoria. Oscuro, sus tonos recorren desde el negro carbónico, profundo y total, al ocre intenso y tornasolado. Malta le decían los primero pobladores de la Habana al betún que emanaba de las profundidades de la bahía. El símil aloja ambos tonos: el negro denso de la malta y el ocre dorado de su espuma. Superada la mirada cabal sobre sus variaciones cromáticas, cuando hablamos de chapapote — brea, asfalto, betún–, el color con el cual lo asociamos es el negro-negro.

Su constitución puede ser porosa, una boronilla compacta. Así son algunas acumulaciones, redondeadas como guijarros, halladas entre la arena de la playa. Otras veces el chapapote es roca grande, sucia en su exterior. La he visto como una piedra empanizada por polvo calizo, que al partirse muestra un extraño interior totalmente pulido, como un líquido detenido en el que flotan burbujas abiertas. Otras veces, y es quizás su estado más recurrente, la brea es pegajosa, quemante. Un fluido denso, que aun contenido, parece difícil de manipular sin que embarre todo, sin contaminar el paraje donde se acumula.

El olor del chapapote presagia esta contaminación. Su aroma, sobre todo cuando arde, se derrama lejos. El rango de elementos que la componen tiene un eco en la variedad de sus olores. Por lo general tiene un vaho pesado, una mezcla condensada de alquitrán, azufre, huevo podrido. Paradójicamente el segundo vocablo de la palabra chapapote proviene del azteca, donde popochili, significa perfume.

Es esta conjunción de rasgos, y sobre todo su procedencia, lo que hace del chapapote un elemento extraño y perturbador, una presencia no familiar. Una masa prieta que, en ocasiones, nos visita. Una sustancia que viene del “adentro.” Un jugo viscoso que se escurre, expulsado del abismo esférico de una fruta siniestra.

La brea hay que interpretarla desde una perspectiva geológica, atender a su fluir desde un marco de referencia de ciclos terrestres mas amplios que nuestra cultura. Es allí donde su curso parece ocurrir, donde su presencia es más aciaga. Se aproxima solo para recordarnos su procedencia orgánica prehistórica. Nos incita a pensar que muchos de los líquidos vitales que hoy circulan, bullen, nutren e influyen vida, drenarán un día de todos los cuerpos, secándolos. Desde los arboles hasta los mas volátiles y pequeños insectos, serán derretidos en un fuego catagénico para ser absorbidos por los poros del planeta; prometiendo retornar a la superficie muy lentamente y solo después de unas largas eras post humanas. El chapapote nos advierte, que la vida que cursa sobre la tierra hoy arderá como lo hacían las cintas viejas de cine, dejando en la atmosfera el humo exiguo y oscuro de una inmanencia evaporada; sobre la tierra, un cordón liquido, serpenteante y pastoso.

A pesar de este perenne aviso, por siglos hemos intentado domesticar a la bestia. Lo hallamos en las orillas del abismo. Ha venido con las mareas y erupciones a depositarse, manso, en las demarcaciones de ambos mundos. Poco a poco le encontramos usos. Quizás el mismo se fue mostrando en todas sus posibilidades, reforzándonos la idea del accidente como el vocabulario inefable del universo.

Sacamos ventaja de su impermeabilidad. Moisés, bebé, según se señala el Éxodo 2:3 –NVI, flotó por el río en una canasta de papiro sellada con asfalto. Los largos viajes de exploración de los europeos, no hubieran ocurrido sin el empleo de la brea finlandesa para el sellado de los cascos de navíos. Sin su éxito en el calafateo, es muy probable que no se hubiera puesto en marcha el capitalismo global.

Aprendimos a sacar provecho de su combustibilidad y este empleo alcanzó un clímax histórico y dramático como uno de los probables ingredientes del “fuego griego”, antecedente conceptual y estratégico del Napalm. Extracto de petróleo, azufre, brea, aceites vegetales y tal vez salitre o cal viva conformaron la mezcla secreta incendiaria, por medio de la cual el imperio Bizantino evitó, por varios siglos la toma de Constantinopla por el Islam. Esta arma temible determinó, en gran medida, el orden mundial de hoy.

La capacidad coagulante de la brea ha tenido, por su parte, un uso mas conocido en la construcción de caminos, desde Mesopotamia hasta el presente. Ríos de asfalto seco, recorren el mundo. En Cuba digamos que no son tan secos. En el verano, que es perpetuo y ardiente, parece hervir el chapapote en las avenidas. El peso de los autos y ómnibus lo empuja orillándolo. La marea de brea informe trepa por las aceras de concreto hasta engullirlas, cada mediodía un milímetro. Los caminos derretidos de la isla atrapan, cuidadosamente, toda la basurilla orgánica y artificial que desprende la urbe. Tornillos, monedas, semillas, alambres, fragmentos de mecanismos desconocidos, atrapados, segundo tras segundo, en el asfalto por un agosto despiadado.

A propósito de la isla y de los usos de la brea, hago un paréntesis necesario. En las ultimas dos décadas se ha hecho recurrente ver brea arrojada sobre las paredes de las casas. No se trata del proceso común de impermeabilización en techos y muros agrietados. Me refiero a un uso sórdido del chapapote. Una acción que intenta estrangular, estigmatizar y maldecir el hogar y la familia; al tiempo que trae espanto y repulsión a los vecinos que no pueden evitar que el olor acre colonice sus pulmones. El remanente de esta acción, lo que queda grabado sobre la urbe, son trazos oscuros goteando sobre paredes de cal. La imagen sobrecoge, perturba gráficamente, pero en su recurrencia terminará disolviendo el estigma en un paisaje urbano pintoreteado e insurrecto. Es evidente, que el uso opresivo del chapapote se erige sobre su naturaleza macabra. Podemos ahondar sobre sus usos en la civilización pero, en términos semióticos, esta inquietante materia nos remite sin cesar a su lúgubre origen.

Sigo creyendo que puedo bordearla sin embarrarme, que puedo posponer asomarme a la fatalidad de la brea. Me propuse, con buen ánimo, titular las segundas notas de este texto con la secuencia Casualidad, Prosperidad, Porvenir. Son palabras sugerentes, alentadoras y especulativas que ayudan a levantar vuelo analítico despegándonos del material en cuestión para apuntar a sus relaciones históricas y de producción. Fueron estos, precisamente, los nombres dados, por sus dueños, a tres minas de asfalto situadas en el camino de la Habana a Matanzas. El producto de sus extracciones se exportó por barco, hace siglo y medio, hacia Filadelfia, Liverpool y Londres. Menciono, aprovechando que escribo sobre capitalismo, exportaciones y barcos, el proyecto Marea Negra. Una obra ensayística y documental del artista Allan Sekula sobre el derrame del tanquero monocasco Prestige en costas de Galicia (2002). La obra incluye un registro fotográfico sobre el grupo de voluntarios que ayudó a limpiar, por varios meses, centímetro a centímetro la rocas, las orillas y el océano. En las fotos de Sekula se documentan jóvenes embarrados de chapopote, formando parte de la marea, como si esta no solo no se dejara retirar, sino, que en una reacción ofensiva, invadiera sus cuerpos subiendo por sus manos y piernas.

Definitivamente el asfalto no se deja circundar. Una indígena, no sabemos de que grupo humano, quedó atrapada en el lago La Brea (Los Ángeles), hace más de nueve mil años. La joven intentaba rodear el burbujeante lago para rescatar a su perro, que fue encontrado finalmente junto a ella. Algunos de sus restos fueron separados, –hace ahora un siglo (1914)– de la adhesiva sustancia pero su persona quedó ligada (por toda la eternidad humana) cuando fue nombrada por los paleontólogos como: La Brea Woman.

Me repito, no hay sentido en rodear esta materia, aproximándonos solo lo suficiente, para buscar sus pegajosas conexiones históricas con otros cuerpos, para extraer derivaciones de su ya derivada naturaleza. La brea quiere estar entre nosotros, quiere ser útil, quiere, incluso, ser tipografía, espera que escribamos con ella. Ahora se propone como un patrón decorativo, bonito, tranquilo, para colarse por las rendijas de nuestro espanto.

3. Asphalt Rundown. Es el título de un trabajo de tierra realizado en Roma, por Robert Smithson en Octubre de 1969. La obra consistió en un vertido (pour) de asfalto caliente sobre una accidentada loma de tierra rojiza. Un camión grande de volteo se aproximó, en retroceso, al borde de la pendiente para dejar caer todo su contenido. El proceso se fotografió y filmó, generándose obras paralelas al derrame. Su propósito, como en todos su vertidos, era simular/acelerar los procesos entrópicos y de fusión. El líquido se enfrió mientras bajaba con pereza la inclinada ladera. La obra, entendida por muchos como un gesto pictórico en el entorno –emparentado al action painting–, fue modulada por la fuerza de gravedad, los cambios de temperatura de los componentes, el clima de Roma, la fricción entre las materias y el peso de la carga vertida.

La selección de una pendiente y no de un lugar llano apunta a cierta exigencia dramatúrgica. Quizás solo quería elongar la acción, proponiéndose que el chapapote “actuara”, articulando una secuencia cinematográfica expandida. Me lo imagino como un filme de un solo cuadro, en el cual, la única acción, deriva del calor de la lámpara de proyección sobre las moléculas aceleradas del celuloide. Un tipo de teatro fatal de los elementos.

Al escoger la pendiente Smithson potenció, dramáticamente, el ralentí. La pendiente es una metáfora del indetenible curso terrestre. Nos expone ajenos y limitados ante el derrotero del tiempo y de ciertas narrativas en la tierra. Valiéndose de la cualidad coagulante del chapapote, el artista bosquejó la hipótesis de la obra de arte, que detenida en un instante trascendental, se aboca, inequívocamente, a su destrucción final. Ya hemos tenido el tiempo de comprobarlo con su proyecto Spiral Jetty (1970). La tierra asumió el control. Es ella quien abre y cierra el telón de la obra: se tragó la espiral de 1500 pies de largo para expulsarla a la superficie dos décadas después, erosionada y acompasada a ritmos no humanos.

Hace 9 años visité la maqueta oficial de la Ciudad de la Habana. El modelo está alojado en una edificación diseñada para esta función, en el municipio Playa. En los primeros minutos mi atención la robó una pequeña mancha oscura que flotaba sobre los prismas ocres que representan los edificios construidos durante la República (1902-1959). El extraño conjunto replicaba las 138 banderolas negras que fueron colocadas en el Malecón de la Habana en el año 2004. En la maqueta, estas sombrías banderas aluden a la idea de movimiento, “ondeando” a perpetuidad. Como el asfalto de Robert Smithson, éste conjunto, enuncia la posibilidad del ralentí, de un movimiento tan imperceptible que nos descarta, como espectadores, de su narrativa. Ambos modelos –los vertidos (pours) pueden entenderse como modelización de procesos entrópicos–, ilustran una realidad articulada por múltiples sedimentos y ritmos que nos excluyen sensorialmente. En las maquetas urbanas, esta alegoría de las múltiples ritmos y realidades se potencia. Puedo imaginar miles de bacterias y ácaros crecidos entre los ácidos y fluidos orgánicos de los pigmentos, pegamentos y fibras de cartón. Bestias invisibles alimentándose de las banderas, devorándose entre ellas, extrayendo energía de una ciudad que no perciben, sino como un campo de recursos y fuerzas en reacción.

Leyendo las notas que Smithson escribió sobre Asphalt Rundown tengo la tentación de usarlas, al menos para enturbiar la interpretación de mi descubrimiento en la Maqueta de la Habana, y cito para dar por concluido este viscoso encargo: “The slow movement of this black matter winning over the earth is not without making us think of an anti-matter that would absorb whatever interacts with it, the asphalt drip characterizes quite convincingly a materialization of formlessness, one can also think of this fluid mass that will eventually dries-up and somehow strangle the earth below it etc.”

*texto realizado por encargo de Ana Olema y Annelys PM Casanova

On view through July 12, 2014

IMPACT & LEGACY: 50 Years of the CINTAS Foundation

As the first large-scale exhibition of the CINTAS

Fellows Collection, Impact and Legacy highlights

CINTAS Fellows from all eras and includes works

from the Foundation’s expansive collection. MDC

Museum of Art + Design, steward of the CINTAS

Fellows Collection, is composed of works by

CINTAS Fellows, the Foundation’s renowned annual competition and fellowship award administered by the Museum every October.

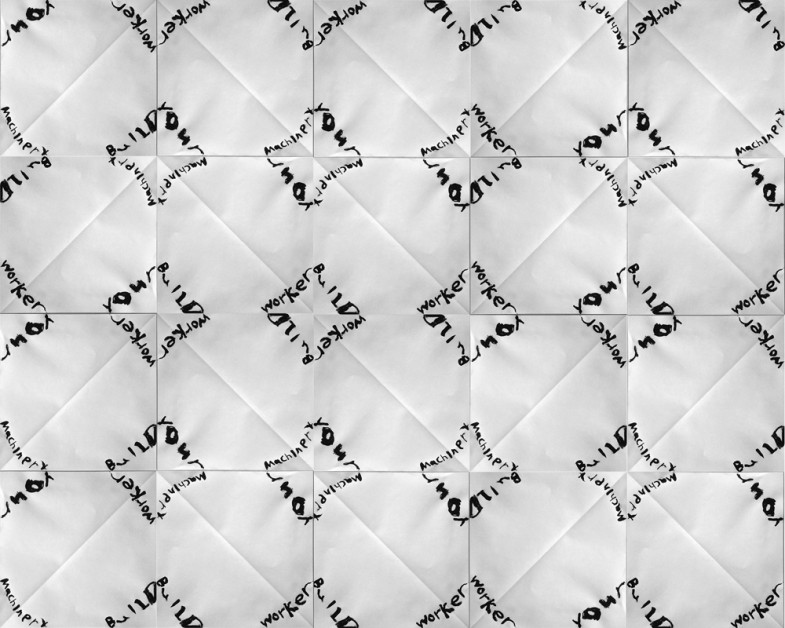

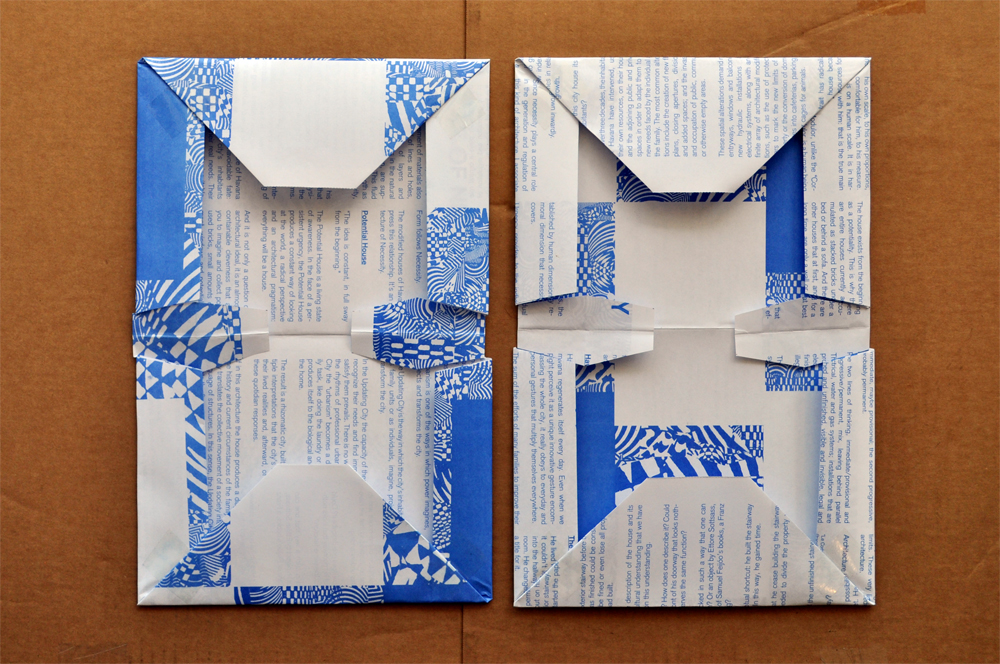

Worker build your machinery – workshop by Ernesto Oroza, Valentina Rognoli, Marinella Levi and +LAB

Taken at Politecnico milano – aule CT. 2014

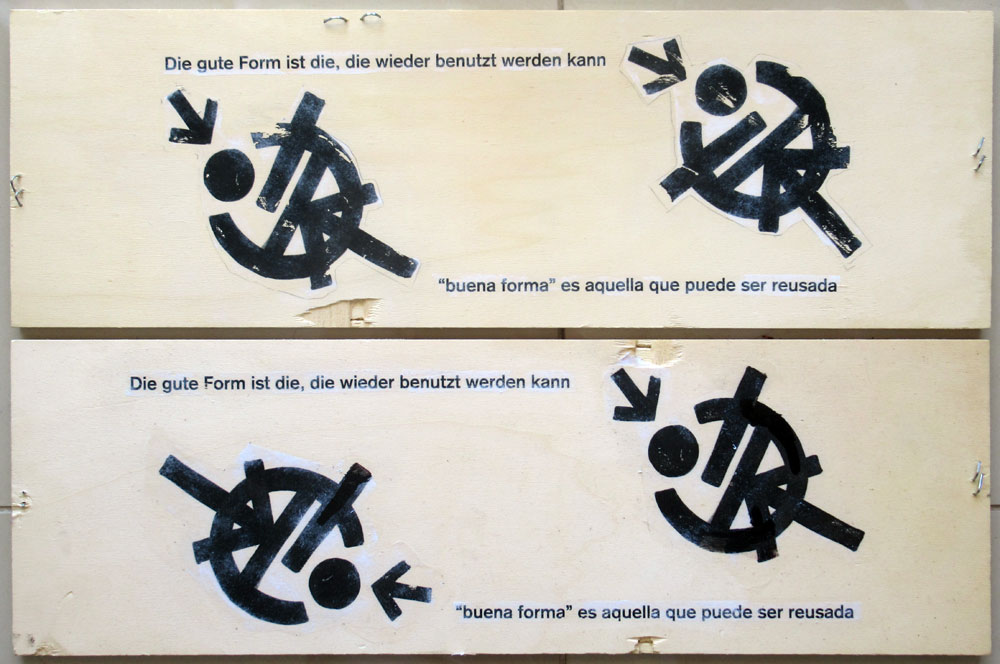

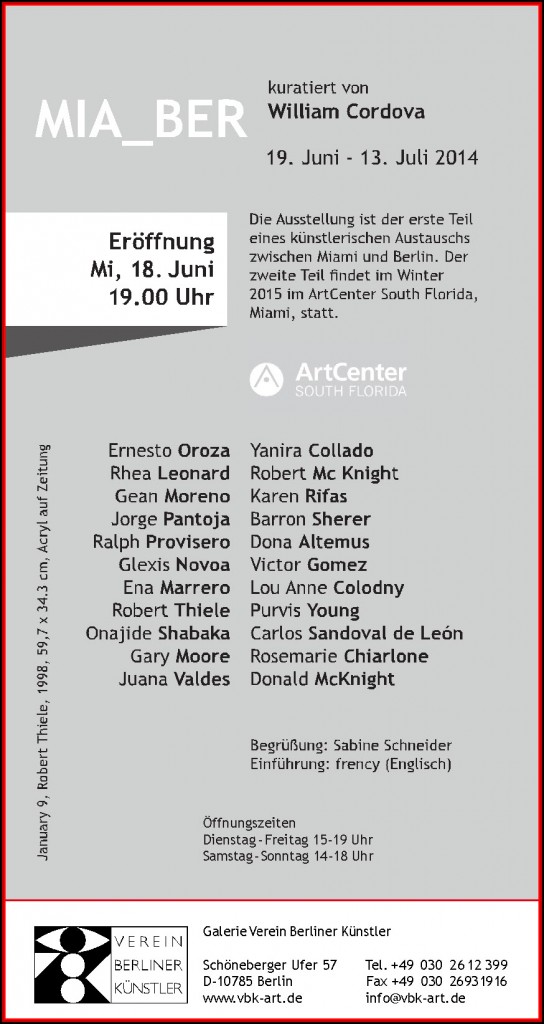

MIA-BER (group show)

Curated by William Cordova at Verein Berliner Künstler, Berlin; June 19 – July 13, 2014.

MIA-BER (group show)

Curated by William Cordova at Verein Berliner Künstler, Berlin; June 19 – July 13, 2014.

Technological Disobedience at Miami Science Museum. Invited by James Herring

- Technological Disobedience at Miami Science Museum

- Technological Disobedience at Miami Science Museum

- Technological Disobedience at Miami Science Museum

- Technological Disobedience at Miami Science Museum

- Technological Disobedience at Miami Science Museum