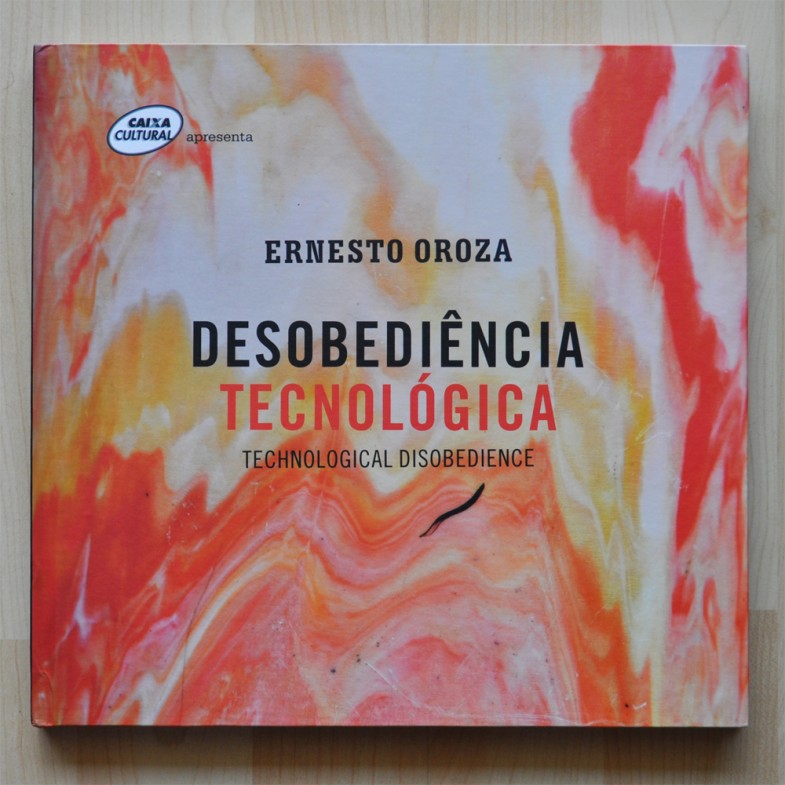

Desobediencia Tecnológica. De la revolución al revolico.

Ernesto Oroza

Revolución

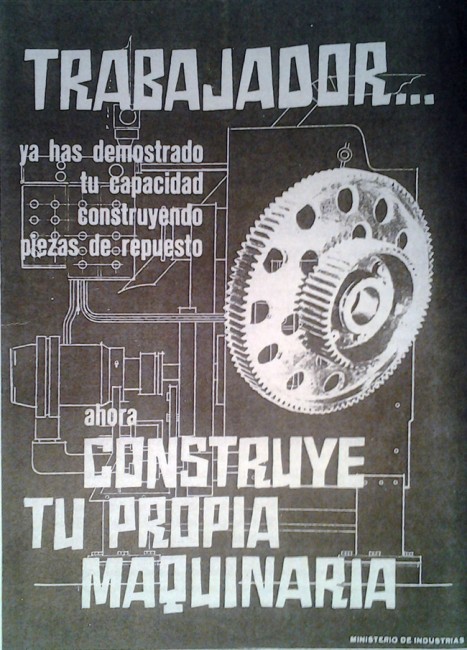

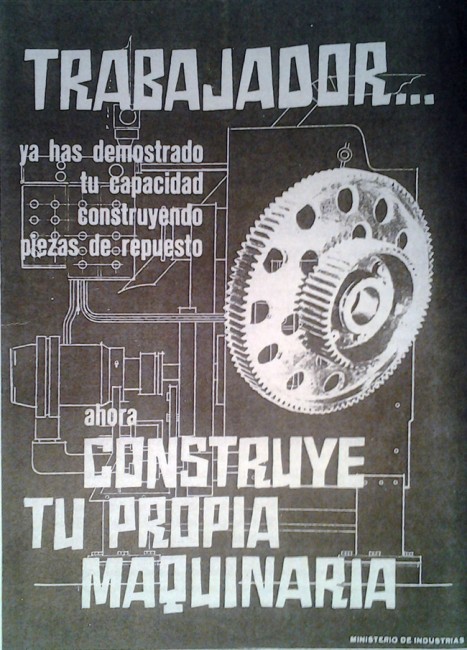

“¡Obrero construye tu maquinaria!” fue la invitación que Ernesto Guevara –Ministro de Industrias (1961-1966)– lanzó a los participantes de la Primera Reunión Nacional de Producción en agosto de 1961. Este evento fue el primer impulso ideológico al movimiento nacional de innovadores e inventores cubanos, que se habían agrupado desde 1960 en los Comités de Piezas de Repuesto.

Dos años y medio después, en 1964, se crea la Comisión Organizadora Nacional del Movimiento de Innovadores e Inventores con el propósito de organizar el movimiento y darle un carácter institucional. El movimiento, que años después se constituye como Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), se consolidó por la confluencia de dos circunstancias: por un lado el deterioro de las industrias y por otro la salida masiva del país –desde inicio de 1960– de ingenieros, técnicos y obreros calificados, que buscaban continuidad laboral en suelo estadounidense con las empresas para las cuales habían trabajado en la isla.

El nuevo gobierno nacionalizó las empresas extranjeras y convocó a los obreros como los nuevos ‘dueños’ del parque productivo de la nación, invitándolos a asumir la creación de piezas de repuesto y también las primeras tareas de reparación. Las maquinarias rotas parecían, por esos días, el enemigo más temible de la patria. Un torno sin husillo, una sierra sin volantes, moldes desgastados y un centenar de artefactos mutilados aterrorizaban como zombis descuartizados el devenir de la nueva sociedad.

Los ‘espacios vacíos’ en las máquinas paralizaban el engranaje de la revolución. Los obreros comenzaron a llenar esos vacíos y lo hicieron tantas veces y durante tantos años, que muchas de esas máquinas poseen hoy más piezas hechas por ellos que originales. En el argot popular de los talleres se renombraron estas máquinas alteradas –o totalmente rehechas– como criollas. Si un ingeniero exiliado en EUA hubiese regresado a la isla diez años después, ya no sería un experto. Las vísceras de los aparatos de tecnología norteamericana que conocieron bien, habían sido sustituidas por otras más toscas y ruidosas, aunque igualmente productivas.

He seguido a algunos de estos primeros innovadores cubanos y he notado, recurrentemente, que a lo largo de su vida dejan una estela de invención que transforma todo. No trataron, únicamente, de reparar las máquinas que usaron en las fábricas; sus tareas debieron comenzar en los hogares que devinieron los verdaderos laboratorios de invención. El mismo obrero que arreglaba el motor de un avión de combate soviético MIG15, le fabricaba a su esposa un portarretrato con clavos, espejos e hilos o, al escasear los fósforos, hacía un encendedor eléctrico con una bombilla y un bolígrafo.

Y es que esta historia, que parece un sueño obrero desbordado de épica tropical, ha tenido matices contradictorios. Tras la secuencia de nacionalizaciones llevadas a cabo por el gobierno autodeclarado comunista, así como la evasión de pagos de indemnizaciones a empresas extranjeras expropiadas, EUA declaró un embargo a la isla buscando obstaculizar la llegada de materias primas, sustitutos industriales y mercancías en general.

Como consecuencia, el país, acelerado por la ineficiencia productiva y la burocracia incipiente del sistema socialista que obstaculizaba todas las iniciativas individuales y eliminaba el estímulo de la propiedad privada, fue sumergiéndose en una crisis económica que tocó fondo por primera vez a principio de 1970.

Aquí la paradoja: la desobediencia tecnológica, que nace como una alternativa que la revolución estimuló, devino el principal recurso de los individuos para sobrevivir la ineficiencia productiva de la misma. Así, el propio obrero que ha utilizado por años su imaginación para ayudar a que la revolución no se detenga, la ha usado también para resistir las duras condiciones de vida que el inoperante gobierno revolucionario le impone.

Acumulación

Durante los primeros meses de 1970 la desolación cubrió la red comercial del país. Los obreros, quienes habían vivido diez años en revolución, vieron como una década de esfuerzos no resolvía los problemas de la vida cotidiana. En el ámbito familiar se desató un comportamiento preventivo que ha permanecido en la base organizativa del fenómeno creativo cubano: ‘la acumulación’.

La desconfianza en el éxito de la revolución convirtió cada espacio de la casa en un área de almacén: cada materia u objeto –o fragmentos de éste– devino sujeto de la acumulación. Con este simple y primer gesto se cuestionaron radicalmente los procesos y lógicas industriales, revisándolos desde una perspectiva artesanal.

Todo objeto podía ser reparado o reusado en su contexto u otro diferente. La acumulación, que es un gesto manual, separó al objeto occidental del ciclo de vida asignado por la industria y pospuso el momento de su desecho, insertándolo en una nueva línea de tiempo. Este primer desacato organizó e inscribió su propia noción de tiempo al fenómeno productivo cubano que he denominadoDesobediencia Tecnológica.

Cuando los individuos conservaron los objetos, archivaron también principios técnicos, ideas de unión y arquetipos formales. En cada momento crítico escarbaron mentalmente en su stock para encontrar ‘la cosa’ exacta que guardaron con previsión. Cuando faltó la luz, se rompió el ventilador o se fracturó la primera silla, la familia escuchó susurros provenientes de los patios, de bajo las camas, de los oscuros rincones de la sala donde habían guardado todo tipo de cosas. Pedazos de sillas completaron a las recién rotas. El viejo y deteriorado farol de kerosene (Eagle) reapareció cuando los apagones azotaron la isla. Un envase metálico para leche condensada, con unos frijoles secos en su interior, sirvió de juguete sonoro a mi hermano mayor, recién nacido en ese momento.

En la década siguiente, y por el reforzamiento de las relaciones estratégicas y económicas con la URSS, el país pareció salir de la crisis. Los intercambios económicos con el Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON) instauraron en la isla la estandarización. Todos los cubanos conocieron un solo tipo de refrigerador (Minsk), dos tipos de TV (Caribe y Krim), un único ventilador (Orbita) y dos generaciones de una misma lavadora (Aurika). Siete tipos de envases sostenían los intercambios con la Europa comunista. Se enviaba dulces de papaya a cambio de peras en sirope a Bulgaria; en la misma botella que se envasaba Vodka en Rusia se distribuía el Ron en la Habana. La base material burguesa pre-revolucionaria se mezcló con los sistemas de objetos estandarizados.

La industria comunista priorizó las producciones con fines sociales. Las sillas eran las mismas en todas partes. Las acumulaciones en los hogares también recibieron aires de estandarización. Que todos guardaran ‘lo mismo’ favoreció el asentamiento de un lenguaje técnico común y estandarizó –también– las soluciones e ideas de reparación. La racionalización y normalización dotaron de un patrón al sentido común y este hecho tuvo su efecto posteriormente.

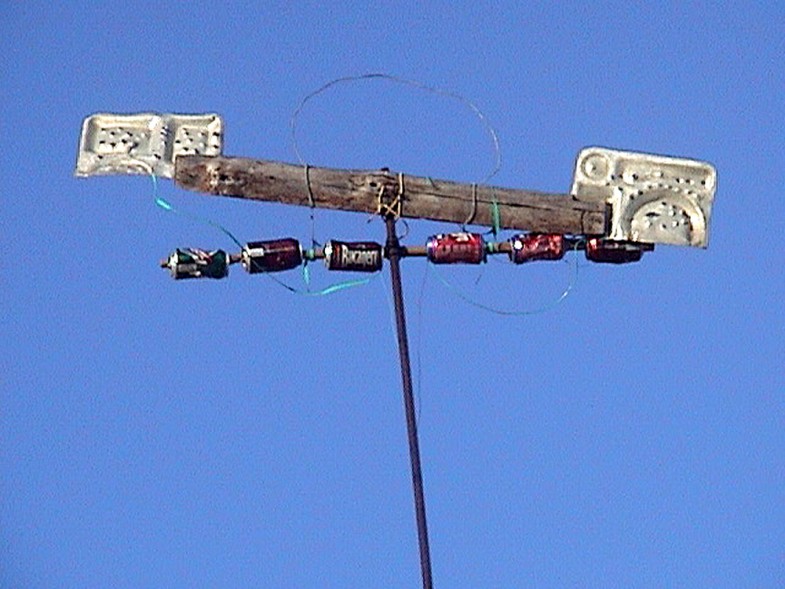

Años después había objetos ingeniosos producidos por cientos de personas al mismo tiempo, pero en diversos lugares. La bandeja de aluminio, usada en los comedores escolares y obreros de toda la isla, devino la única antena de televisión posible en la isla. ¿Cómo fue posible una expansión así? ¿Hubo una primera antena que inspiró a todos? ¿O la antena fue una conjunción fatal de necesidad, estandarización y astucia vernácula? Ciertamente la bandeja era el único pedazo de metal accesible y las antenas normales habían desaparecido prontamente del mercado tras la crisis.

Muchos cubanos hablan de los 80’s como una década de esplendor. Y, ciertamente, había más cosas, muchas más cosas… para acumular. El fin del bloque socialista europeo estaba por llegar y, con la caída del muro de Berlín en 1989, cayeron las importaciones cubanas por más de un 80%. El país se sumergió en la crisis económica más agresiva de toda su historia.

Rápidamente, los individuos comprendieron que estaban solos en la batalla por la sobrevivencia. El gobierno, paralizado e ineficiente, hizo un único gesto: suspendió temporalmente el control y flexibilizó las limitaciones al trabajo por cuenta propia, así como a las iniciativas individuales que estaban dirigidas a la sobrevivencia de la familia.

Los inspectores estatales recibieron órdenes de mirar al vacío cuando toparan con una infracción en la ciudad. La extensión en el tiempo de ésta crisis, obligó a las autoridades a declarar el país en estado de emergencia y nombró esta circunstancia como “Período Especial en tiempo de paz”. Sólo cuatro años después de caer el muro de Berlín el gobierno de la isla hace pública un ley hasta entonces impensable, la Ley 141 del 6 de septiembre 1993 que permitía, limitaba y regulaba el trabajo por cuenta propia.

Desobediencia

Al principio del Período Especial, los cubanos creaban sucedáneos instantáneos –objetos o soluciones provisionales– que le resolviesen sus problemas hasta la desaparición de la nueva crisis. Con los años, y por la continua escasez, ganaron confianza e hicieron frente a todos los problemas de vivienda, transporte, vestimenta y electrodomésticos. Es decir, las prácticas productivas de los primeros años de los 90’s eran sólo reparativas de una realidad material destruida e insuficiente, pero esto fue sólo la antesala del fenómeno creativo mas espontáneo y revolucionario de la nación en toda su historia.

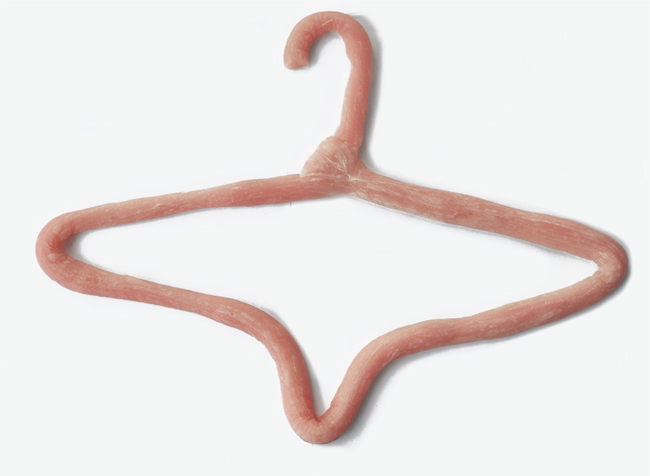

Mientras reinventaban su vida, algo inconsciente se perfilaba como una mentalidad. De tanto abrir cuerpos el cirujano se desensibiliza con la estética de la herida, con la sangre y con la muerte. Y esa es la primera expresión de desobediencia de los cubanos en su relación con los objetos: un irrespeto creciente por la identidad del producto, tanto como con la verdad y autoridad que esa identidad impone. De tanto abrirlos, repararlos, fragmentarlos y usarlos a su conveniencia, terminaron desestimando los signos que hacen de los objetos occidentales una unidad o identidad cerrada.

No se atemoriza el cubano con la autoridad emanada de ciertas marcas como Sony, Swatch o la propia NASA. Si está roto, se arregla. Si le sirve para reparar otro objeto lo tomará, a pedazos o íntegramente. El desacato ante la imagen consolidada de los productos industriales se traduce en un proceso de deconstrucción: fragmentación en materiales, formas y sistemas técnicos.

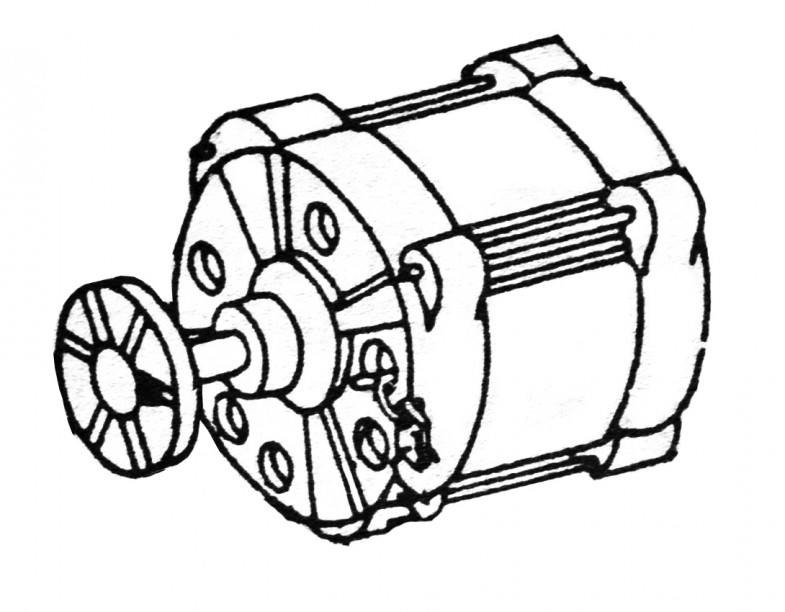

Es como si al tener un acervo de ventiladores rotos los entendiéramos como un conjunto explotado de estructuras, uniones, motores y cables. Esta liberación, que reconsidera lo que entendemos como materia prima o incluso materia semifinis, para rebasarla con la idea de materia objeto o materia fragmento de objetos, hace cierta omisión del concepto ‘objeto’ en sí mismo: en este caso del ventilador. Es como si el individuo en la isla no tuviera la capacidad de ver los contornos, las articulaciones y los signos que semióticamente hacen ‘el objeto’ y, en cambio, sólo viera un cúmulo de materiales disponibles que son usados ante cualquier emergencia.

El proceso remite a la idea del objeto transparente que Boris Arvatov enunció en los albores del produccionismo. Arvatov se refería a lo que debía ser el objeto socialista, en oposición al hermetismo del objeto suntuoso burgués. Sin embargo, los cubanos ven “a través” de todos los objetos sin importar su procedencia ideológica. La crisis profunda e interminable ha dotado al individuo de una destreza especial. Si un objeto se rompe, no importa si es un objeto capitalista o socialista, se torna invisible como objeto, para mostrarse como una relación de partes.

El objeto que es esencialmente transparente, como el que Arvatov soñó, es el que he nombrado objeto de necesidad. Hablo, por ejemplo, del farol de keroseno que alguien creó con un envase cilíndrico de vidrio de 13 cm. de diámetro y 13 cm. de altura y el cual tenía en su interior, sumergido en el keroseno, el porta mecha fabricado con un tubo de pasta dental. El envase de vidrio, suministrado por los intercambios del COMECON, servía al mismo tiempo en éste farol como envase del combustible y como pantalla (lampshade). La transparencia arvatoviana está dada aquí por la capacidad de diagramar el proceso mental y manual de su creación, con los principios funcionales y de uso tanto de su totalidad como de sus partes. Es decir: el farol diagrama la capacidad del individuo para entender su urgencia y responder con la dosis proporcionada de ingenio, temporalidad y austeridad.

El otro objeto de necesidad emblemático es el ‘ventilador/teléfono’. El sujeto, devenido reparador, al romperse la base del ventilador, recuerda que ha guardado por años un teléfono roto proveniente de la ex Alemania Democrática (RDA). Lo recuerda porque la base del ventilador Orbita emula la forma prismática piramidal del teléfono. No está interesado en establecer asociaciones ni significados, él está interesado únicamente en la analogía formal de dimensión y estructura. El ventilador reparado es, a la vez, un esquema de la astucia del individuo, un diagrama de la acumulación y una imagen de desobediencia y reinvención moral que el cubano ha asumido.

Para adentrarnos en los procesos que dan sentido a la desobediencia tecnológica comentaré algunas ideas sobre prácticas como ‘la reparación’, ‘la refuncionalización’ y ‘la reinvención’; todas ellas con un grado de subversión elevado. En primer lugar, por la reconsideración del objeto industrial desde un ángulo artesanal. En segundo lugar por la forma en que niegan los ciclos de vida de los objetos occidentales, prolongando en el tiempo su utilidad, ya sea dentro de la función original o en nuevas funciones. En tercer lugar porque al aplazar la acción consumo, pero satisfaciendo las demandas, estas prácticas devienen formas productivas alternativas.

i. Reparación

Veamos concretamente el caso de la reparación. Esta práctica es la más extendida, se expresa en la escala familiar y en la Estatal. Como muchos de los objetos electrodomésticos en Cuba provenían de producciones masivas y estandarizadas, las soluciones de reparación se normalizaron impulsando la creación de un enorme sistema de piezas de repuesto.

El gesto más desobediente de la reparación es la capacidad de inmortalizar los objetos conservándoles sus funciones originales. La reparación puede ser definida como el proceso mediante el cual devolvemos parcial o totalmente las características –técnicas, estructurales, de uso, de funcionamiento o de apariencia– a un objeto que las ha perdido completa o parcialmente.

Cuando se repara, se establece una relación más compleja con el objeto, es una gestión que supera, incluso, el uso del mismo. De cierta forma equilibra la dependencia que tenemos de los objetos, colocándolos en una posición de subordinación con respecto a nosotros. Es decir, que el dominio que impone el objeto al usuario a través de sus limitaciones, queda balanceado con la dominación forzada de su tecnología por parte de éste.

En otro sentido, cuando la reparación es capital o cuando su envergadura incluye la refuncionalización del objeto, entonces genera un nuevo tipo de autoría: la del reparador. Este sujeto termina siendo un depositario de los secretos técnicos del producto. Las reparaciones no siempre son definitivas, a veces se reconocen como paliativos o ‘maquillajes’ que hacen parecer nuevo al producto que las recibe.

Reparar es de alguna forma reconocer, restituir, y en cierta medida legitimar las cualidades de los objetos; por eso es la más discreta de las formas de desobediencia tecnológica. Su potencialidad está en la posible concepción abierta del producto contemporáneo, democratizando su tecnología, propiciando su longevidad y versatilidad. Muchas veces de un proceso de reparación resultan dos cosas: el objeto reparado y la herramienta que lo reparó. La reparación abre las puertas a procesos como la refuncionalización y la reinvención.

ii. Refuncionalización

La refuncionalización es el proceso mediante el cual nos aprovechamos de las cualidades –materia, forma, función– de un objeto desechado, para hacerlo actuar de nuevo en su contexto o en otro nuevo. Esta definición incluye a las partes del objeto y las funciones que dichas partes cumplen en éste; por tanto abarca operaciones como la metamorfosis y la re-contextualización.

Son los objetos asociados a la alimentación, entre los sistemas de objetos domésticos, los que más gestos de refuncionalización reciben; específicamente en cuanto al envase y re-envase de alimentos. Cuando la refuncionalización pone a convivir objetos –o partes de ellos– en un nuevo producto o solución, entonces la operación puede ser considerada como una reinvención.

iii. Reinvención

De las tres prácticas mencionadas, la reinvención es la que contiene más actos de desacato ante la cultura industrial y el contexto. Puede ser entendida como el proceso mediante el cual creamos un objeto nuevo usando partes y sistemas de objetos desechados.

Los objetos reinventados se parecen a los inventos originales, por la austeridad y desfachatez con que son utilizadas y articuladas sus partes. Las reinvenciones muestran objetos transparentes, sinceros y proporcionales, en términos de inversión material y simbólica, con la necesidad que los provocó. Conservan también el conjunto de gestos manuales, conceptuales y económicos que el operador-creador les añade.

Un caso paradigmático es el del ‘cargador de baterías no recargables’ que encontré en la Habana en 2005. Enildo, su creador, lo fabricó para recargar las baterías que continuamente demandaba el aparato auditivo de su esposa. Para reparar la batería, reanimándola como a Frankenstein, Enildo debió reinventar un cargador que se conecta a la pared y que, por veinte minutos, es capaz de alojar en la pequeña batería una carga que dura unos 20 días. El artefacto que parece un diagrama didáctico, desnuda su sistema técnico. Su objetivo es reanimar la batería, al hacerlo cuestiona las lógicas técnicas y comerciales que están inscritas en la misma.

La reparación, refuncionalización y reinvención pueden considerase saltos imaginativos, en oposición a los conceptos de innovación favorecidos por las lógicas comerciales vigentes, los cuales proponen escasas soluciones a los problemas actuales del individuo. Los saltos imaginativos, por el contrario, plantean una recuperación de las actitudes creativas de los usuarios y de los centros de generación de bienes materiales.

Las prácticas que he comentado en este texto parecen retrogradas o ajustadas a una realidad pobre, pero realmente no pretenden la utopía de cambiar la realidad sino la posibilidad de tener conciencia de ella. Irónicamente son una evasión, del mundo de sueños del consumismo idílico, a la realidad. Es difícil imaginar que estas prácticas en sí mismas tendrán un espacio dentro de la concepción del diseño del futuro. Su valor radica en el presente, en la posibilidad de subvertir los órdenes actuales y proponer nuevas miradas sobre las relaciones con los objetos, el mercado y la industria; esa es su modesta forma de incidir en el futuro de la disciplina.

Para concluir con la desobediencia tecnológica en Cuba, debo aclarar que su existencia no sólo tiene que ver con el rechazo y trasgresión de la autoridad de los objetos industriales y los modos de vida que ellos contienen y proyectan. Ella encarna, sobre todo, un desvío ante las asperezas económicas y las restricciones dominantes en el contexto cubano.

Por tanto, la desobediencia que he nombrado tecnológica en el marco de este texto, tiene imbricaciones y variantes en lo social, lo político y económico, por lo que puede ser denominada también con esos apellidos. Es una interrupción al estado de tránsito perenne que impone occidente y al estado de tránsito al comunismo –también interminable– que la oficialidad ha instaurado en la isla.

Revolico (un epílogo provisional)

Hace 5 años, en el 2007, apareció www.revolico.com; una página web para que los cubanos –los escasos que acceden a Internet– hagan sus ventas de casas, autos, y bienes de toda índole. El nombre no podía ser más acertado, la Revolución devino un Revolico.

Dicha web es un depósito de descripciones y anagramas, un extenso desglose de artefactos, especialmente de autos híbridos: “Vendo Fiat 125, 1974. Con Motor original en perfecto estado; caja de velocidad 5ta de SEAT; carburador de NISSAN V-12, butacas delanteras de TOYOTA YARI; pizarra de LADA nueva, con todo funcionando; CD player SONY con 4 bocinas y cloche de PEUGEOT todo nuevo…”.

Las terminologías y convenciones vernáculas usadas por los usuarios de Revolico son indicativas de un movimiento social y un lenguaje de resistencia consolidado. Durante una presentación de objetos electrodomésticos chinos, llegados a Cuba para sustituir los ventiladores, cocinas y refrigeradores que el pueblo había creado para resistir la dictadura, el propio Fidel Castro reconoció a estos artefactos cubanos como enemigos, nombrándolos “monstruos devoradores de energía”.

Además de www.revolico.com y los discursos de Castro, hay otros espacios que se han hecho eco de las desobediencias tecnológicas. Hablo de la prensa oficial, los documentos y las declaraciones legales que el Estado decreta, en su desespero por controlar el torrente de iniciativas individuales. El primer hallazgo fue el Artículo 215 de la Ley No. 60 del Código de Vialidad y Tránsito: “Se prohíbe la construcción de vehículos y, por tanto, su inscripción en el Registro, mediante el ensamblaje de partes y piezas nuevas o de uso, cualquiera que fuere el título de adquisición de las mismas”.

Más adelante encontré notas en la prensa oficial donde algunos periodistas del régimen describen –con términos peyorativos y dramáticos– cuanto perjudican los ‘Rikimbilis’ a la salud y a la ciudad. Los ‘Rikimbilis’ eran, inicialmente, bicicletas a las cuales les añadían motores de aparatos de fumigación, bombas de agua o de sierras manuales; el término permite nombrar hoy todos los artefactos rodantes híbridos y/o reinventados en la isla. Una de las notas de prensa que guardé denuncia el robo de señalizaciones del tránsito para construir las carrocerías de estos artefactos.

Pero algo nuevo supera las notas de la prensa, los documentos legales y al propio Revolico. Desde hace algunos meses el Estado ha lanzado un decreto ley que permite recircular a aquellos autos destruidos por choque, corrosión o abandono. Cuando un auto, por estos motivos, salía de circulación resultaba imposible incorporarlo nuevamente a la vía. El nuevo decreto permite inscribir un auto si éste conserva un 60% de sus rasgos originales. Esto abre un umbral del 40% a la fantasía técnica y formal. En el vocabulario cotidiano se nombra a estos autos como ’60 por ciento’, aunque la denominación más adecuada sería la de “40 por ciento’.

Este fenómeno empieza por demandar nuevos tipos de expertos. En los años venideros habrán expertos del ‘60 por ciento’ compitiendo con expertos del ‘40 por ciento’ y en las narrativas legales encontraremos truculentas maravillas. La batalla de los porcentajes, que tomará lugar en el cuerpo de los autos, tendrá un impacto en el cuerpo de la ley general del tránsito. ¿Quiénes y cómo definirán las fronteras legales y físicas entre el 60% y el 40%?

En marzo pasado hallé un Peugeot 404 diseñado en 1962 por Pininfarina. El auto mostraba, al menos teóricamente, el 60% del diseño original; el 40% restante no puede ser adjudicado al diseñador italiano. Los nuevos encuentros y líneas que aparecieron en el maletero, los sistemas técnicos ahora híbridos, los plexiglases de colores que sustituyen las ventanas y los guardafangos inflamados, entre otras alteraciones, conforman ese 40%.

Las líneas de este auto evocan ahora una aerodinámica vernácula, risiblemente especulativa y utópica. La forma de un auto, cuando su fabricante es serio, es también un diagrama de la velocidad, la resistencia del aire, las turbulencias y otras fuerzas del universo sobre el automóvil. Si damos por sentada esa relación y la invertimos, al cambiar la forma del Peugeot estaríamos diagramando y proponiendo las leyes físicas de un nuevo universo. Esta propuesta dejará de ser delirante si se propone como un modelo de interpretación del caos, provocado por estos autos, en su encuentro con la reglas del universo legal.

Cuando el auto se alejó, pensé que en su movimiento buscaba alejarse para siempre de su referente, del modelo de estandarización con el cual compartirá, desde ahora, un determinado por ciento. Dos cuadras después hallé otro ‘40 por ciento’: Volkswagen por delante y Fiat por detrás.