REVOLUCIÓN DE LA DESOBEDIENCIA.

Ernesto Oroza en entrevista con Manuel Cullen.

Hecho en Buenos Aires, Año 14 No. 161 Diciembre 2013 Pag 9

¿Cómo llegó a acuñar el concepto de”desobediencia tecnológica”?

El concepto me permitió relacionar prácticas creativas desarrolladas en Cuba para enfrentar la crisis económica de los 90’. Lo precede cronológica y conceptualmente el término objeto de la necesidad de 1995, concepto medular de la investigación y alrededor del cual he elaborado argumentos que me permiten exponer y defender esta producción. Desobediencia tecnológica es uno de estos argumentos y tiene la función de contextualizar al objeto de la necesidad dentro de un discurso de diseño más universal. Como las prácticas recurrentes eran de re-uso, el movimiento terminó siendo una revisión radical y puesta en cuestión de los objetos y procesos industriales desde una perspectiva artesanal. Los cubanos realizamos en colectivo una disección contingente e implacable de la cultura industrial. Lo interesante es que esta radicalidad venía de tareas domésticas simples como reparar, acumular o adaptar el escaso grupo de objetos que habían quedado en la isla cuando colapsaron la producción nacional y las importaciones. Es decir, fue en los hogares mientras se hallaban soluciones a necesidades de la familia donde se acunó la desobediencia. Fue en el ámbito familiar donde se consolidó ese irrespeto absoluto por las lógicas autoritarias y los códigos cerrados inscritos en los objetos capitalistas contemporáneos que son, por lo general, egoístas, excluyentes y han sido pensados para sublimar la noción de producto o mercancía, en detrimento de su función como útil. El carácter desobediente de muchos de los objetos del período especial emparenta a la producción cubana de la crisis con los análisis e intereses del diseño orientado socialmente en todas partes del mundo. Es en este sentido que la Desobediencia Tecnológica me permitió relacionar esta producción con otras posiciones radicales de la historia del diseño y la arquitectura.

Veinte años después de iniciar mi investigación aprendí, porque pude acceder a determinada bibliografía fuera de Cuba, que lo que yo estaba llamando en la isla objeto de la necesidad no es otra cosa que lo que había definido Boris Arvatov como objeto transparente u objeto camarada: un objeto abierto que no esconde su código al obrero ni al usuario siendo plenamente accesible, en oposición al objeto suntuoso definido por Marx. Creo que a ese “objeto transparente” u objeto de la necesidad, es posible arribar hoy mediante las acciones que he agrupado bajo el término desobediencia tecnológica.

Distingo al menos tres momentos que propiciaron la desobediencia tecnológica en Cuba. Los primeros años de la revolución, la homogeneización con tecnología soviética y el periodo especial. ¿Cómo describirías el momento actual en Cuba?

Lo percibes bien y aunque el período de relaciones económicas con el campo socialista fue el de menos privaciones sirvió para asentar una cultura material homogénea que fue inesperadamente valiosa durante el llamado “periodo especial.” La estandarización aportó un vector a las prácticas. Todos teníamos los mismos objetos por lo que había un conocimiento y repertorio técnico común que fue el combustible para la expansión de las ideas por la isla. Estoy convencido que al estándar y a los maldecidos procesos de normalización capitalistas y comunistas pueden extraérseles beneficios desde las prácticas productivas desobedientes. Lo estándar es un material inflamable cuando se vive bajo la urgencia.Debo aclarar que esta relación estuvo casi sentenciada desde los primeros años de la revolución. Me refiero a dos eventos separados por un par de semanas que definieron radicalmente esta historia de desobediencia y estandarización. En los últimos días de agosto de1961 Ernesto “Che” Guevara lanzó la consigna “obrero construye tu maquinaria”. La frase, radical y revolucionaria todavía hoy, abogaba por la reinvención de las relaciones de producción y con ella de la sociedad. Pero sólo unos días después, en septiembre 1961, solicitó, como Ministro de Industrias, la inscripción de Cuba a la Organización Internacional para la Estandarización. Por un lado, pedía a los obreros la reinvención del mundo, por otro, acataba el dominio del orden capitalista global. El antagonismo e inconsistencia entre ambas acciones es inapelable. Pero hoy, 52 años después, esta oposición tiene una nueva dimensión pues las prácticas productivas insurgentes habitan un ámbito sumamente estandarizado. Económicamente el país no ha cambiado mucho. Los cubanos creen que el período especial no ha terminado. Muchos de los objetos y procesos que documenté en los ´90 han dejado su lugar a nuevos procesos y objetos. La vivienda es uno de los problemas acrecentados; la población ha crecido en los últimos 20 años sin que se hayan construido viviendas. La producción que llamo Arquitectura de la Necesidad ocupa el tiempo y los recursos de muchas familias.

¿A qué te refieres con ese concepto?

Arquitectura de la Necesidad es una propuesta para una arquitectura sincera. El término, por un lado, se auto describe: una arquitectura que responde directamente a una contingencia. Por otro lado, es una metáfora que ve el edificio como un diagrama, una estructura virtual y real que pone en relación al individuo con sus necesidades y el repertorio de recursos materiales y legales. Creo que la arquitectura debe ser eso. Considero que Patrick Bouchain, Teddy Cruz, Santiago Cirugeda y muchos cubanos no arquitectos están desarrollando arquitecturas de la necesidad.

¿Cree que eso es algo que Cuba le ofrece al mundo como una metáfora de sustentabilidad en tiempos de desastre ambiental?

Siempre digo que la pobreza no es una alternativa, que la alternativa real emanada de esta producción “desobediente” es el individuo teniendo conciencia de qué necesita y atendiendo esa necesidad por sí mismo. Es entendible que esta razón tenga valor en contextos donde rige el consumismo. Pero es conveniente desmitificar. Lamentablemente esta producción ha ocurrido bajo la égida de una pobreza absoluta. El gobierno cubano prefiere culpar a los Estados Unidos pero los cubanos sabemos que la escasez y el caos son el resultado de la ineficiencia del gobierno, la inflexibilidad de los dirigentes políticos y la incapacidad del sistema socialista para lidiar con las iniciativas individuales. El mismo Fidel Castro, en un discurso transmitido por televisión en 2005, llamó a estas creaciones populares como monstruos y se refirió despectivamente sobre los creadores populares cubanos sancionándolos como delincuentes que acababan con la energía y los recursos de la nación. En ese mismo discurso -donde llamó aberraciones al fruto de la inventiva vernácula- hizo publicidad de objetos chinos (capitalistas) e impuso su compra a la población.

¿Cómo ve el concepto de desarrollo vs el decrecimiento?

No me creo el cuento del progreso porque está implementado para sumirnos en la utopía de la vida mejor, a corto plazo e individualmente en el proyecto capitalista, o a largo plazo y colectivamente en el plan comunista. En Cuba es una situación peor por esquizofrénica: la isla, Guevara lo demostró, quiere transitar al comunismo y al capitalismo desarrollado al mismo tiempo. No conozco mucho sobre la tesis del decrecimiento. Creo que la producción global capitalista es indetenible. Quizás un meteorito o una invasión alienígena puedan bajar, sólo momentáneamente, a algunos países, de esa autopista consumista que es la cultura capitalista. Creo, sin embargo, que esta producción y la lógica que han creado para sí están operando como una segunda naturaleza. Las luchas estudiantiles, los movimientos rebeldes hoy en Europa y Estados Unidos existen sobre condiciones materiales impensables en Cuba. Sólo hay que pasar por una crisis real para notarlo. Por ejemplo, la electricidad, la telefonía, internet y el suministro de agua las percibimos hoy en las ciudades como percibimos la fuerza de gravedad, algo que está dado, que forma parte de las condiciones de este mundo. Imagino -y no es ironía- que la tesis del decrecimiento no se propone despreciar esos recursos, fruto del avance tecnológico y científico. La guerra no es contra la tecnología y la producción industrial; la lucha debe enfocarse en el sistema de valores que lo sostiene y las relaciones de producción vigentes en el mundo capitalista y comunista hoy.

- Provisional canape (5/white). Corcoran Projects. 2000-2010

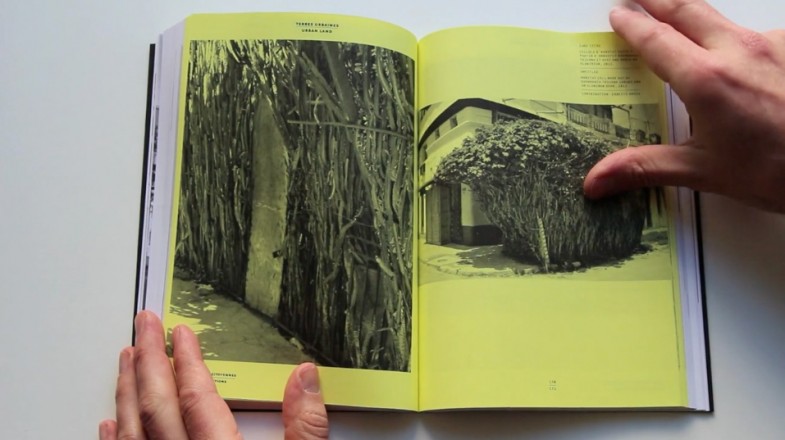

HETEROPOLIS

Adaptive Actions

320 pages, soft cover, 21 x 14,5 cm

Color / black and white

Bilingual, French and English texts

Published by Adaptive Actions

ISBN 978-0-9866375-1-3

For orders, please contact: aaheteropolis at gmail.com

adaptiveactions.net/projectinfo/heteropolis

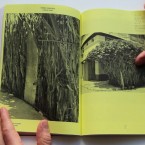

- Ernesto-Oroza-Tercer-Mundo-Tercera-Guerra-Mundial. 16mm films

- Ernesto Oroza – Third World Third World War (16mm films), 2013

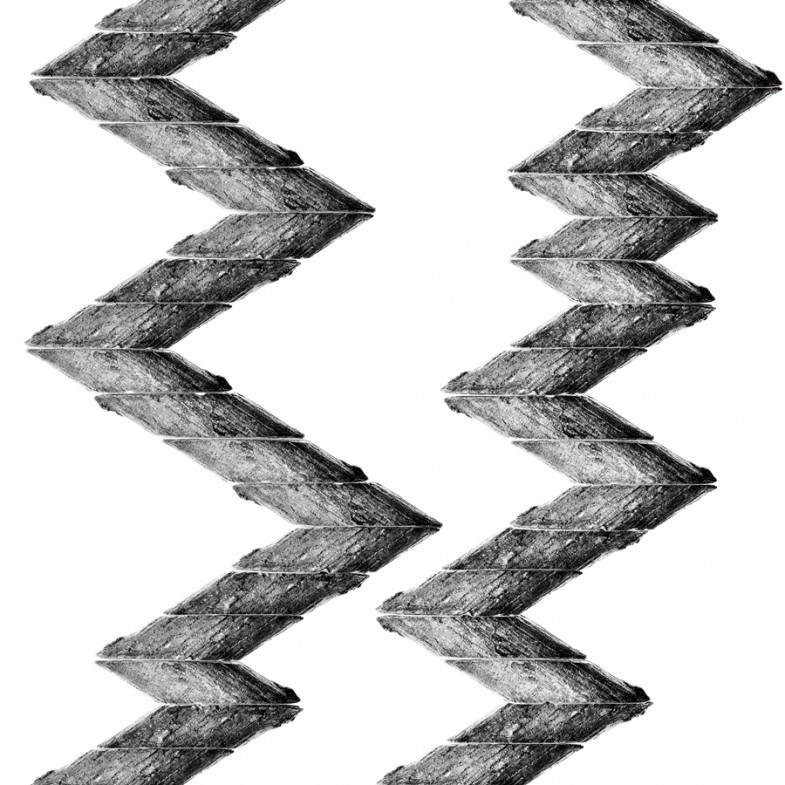

- “Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial/ Third World, Third World War” – Horn made out with a 16mm film, printed matter. Ernesto Oroza, 2013

- “Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial/ Third World, Third World War” – Horn made out with a 16mm film, printed matter. Ernesto Oroza, 2013

- “Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial/ Third World, Third World War” – Horn made out with a 16mm film, printed matter. Ernesto Oroza, 2013

- Ernesto Oroza – Third World Third World War (16mm films), 2013

(fragmentos de Tercer Mundo, Tercer Guerra Mundial – E. Oroza, 2013)

“ En una secuencia de su filme Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial (1970) Julio García Espinosa establece una analogía formal y de uso entre la cámara de cine y un cañón. La operación remite directamente a la metáfora moderna del arte como arma para la lucha anticolonial del Tercer Mundo.

La acción inicia cuando Julio en el campo de batalla, durante la guerra de Viet Nam, pide a una guerrillera mirar por el visor de la cámara y la invita a filmar la secuencia siguiendo, metodológicamente, los pasos para disparar el cañón. Mientras la pequeña guerrillera filma como si fuera a disparar, el negativo blanco y negro 16mm captura uno de los segmentos más transgresores, en términos ontológicos, de la historia del cine.

Por unos segundos el espectador puede ver la geografía de la región costera y la aldea de pescadores de Cẩm Nhượng, a través de los ojos y movimientos corporales de la joven mujer quien gira la cámara de un punto a otro del territorio. Con ella, nos extrañamos de un paisaje que creía harto conocido. Por momentos desenfocada la secuencia nos hace partícipes y no espectadores de la guerra.

El filme revela que Julio tiene una agenda oculta en este viaje a Hà Tĩnh. Lo ha dejado claro antes en su ensayo Por un cine imperfecto de 1969: necesita aniquilar al espectador. Para esto pretende, atendiendo a Marx, vaporizar los limites entre autor y público. Apuesta por un cine hecho por los que luchan y para los que luchan.

Por esos mismo años aparecen sobre las mesas, televisores y repisas de casas cubanas unos cuernos oscuros, brillosos, fabricados con películas de cine 16mm. La metáfora militante de Julio en Vietnam encontró un inesperado eco en el ámbito doméstico proletario y pequeño burgués de la isla. La cámara-cañón y el tarro de películas de 16mm han sido generados, indistintamente, por dos imaginaciones poderosas: la vanguardia militante y la cultura popular. Ambas articulan la misma metáfora pero desde posiciones todavía opuestas. Ambas son, sin duda, imaginaciones de resistencia.“

Espiral

Una espiral es siempre atávica, una geometría del vestigio.

Su dibujo o planteamiento espacial es una consecución de rastros sentenciados por la inercia de una ancestral función áurea. Un círculo condenado a huir por siempre del plano donde reposa su base.

La formación de los cuernos, los cuales algunos biólogos suponen órganos también atávicos, responden en su mayoría a espirales gnómicas o algorítmicas. El cuerno en espiral remite entonces a una doble condición atávica o vestigial: la que está embebida en la geometría de la espiral y la del cuerno como órgano.

En el cuerno (o tarro) el atavismo enlaza la función como “arma”, que tuvo el órgano en el pasado, con la nueva función “decorativa” por la cual conserva su presencia en disimiles animales cornados. Devenido mayormente un carácter sexual secundario, el cuerno funciona como ostentación, una manifestación de autosuficiencia: soy un espécimen tan exitoso que puedo emplear recursos y energía en esta escultura que llevo en la cabeza.

El cuerno es, como toda espiral, una profecía de la victoria de la energía.

Una espiral es una cornada áurea.

DV in Pulse Miami 2013

December 5 – 8, 2013

Dimensions Variable is pleased to be a part of Pulse Miami 2013. For information visit the Pulse Visitor Information page.

We are presenting work by the following artists:

Margrethe Aanestad, Kevin Arrow, Loriel Beltran, Jenny Brillhart, Felecia Chizuko, Maze De Boer, Christy Gast, Adler Guerrier, Catalina Jaramillo, Ragnar Helgi Ólafsson, Ernesto Oroza, Ariel Orozco, Martin Oppel, Fabian Peña, Alice Raymond, Leyden Rodriguez-Casanova, Magnus Sigurdarson, Erik Smith, Frances Trombly, Odalis Valdivieso and Marcos Vallela.

Ernesto Oroza – Greek Light – Modular lamp made out with Napalm B – Series Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial – 2013

- Modular lamp: Greek Light, Napalm B, 2013

- Modelo de concreto – Concrete models, 2013

- Celosía diseñada por Fernando Salinas para el Conjunto Habitacional de Tallapiedras, 1960 – Lattice designed by Fernando Salinas for Tallapiedras Housing Complex, 1960

- Modular lamp: Greek Light, Napalm B, 2013

- Modular lamp: Greek Light, Napalm B, 2013

- Poster designed by Fabian Martinez for Tercer Mundo Tercera Guerra Mundial project.

- Poster designed by Fabian Martinez for Tercer Mundo Tercera Guerra Mundial project.

- Poster designed by Fabian Martinez for Tercer Mundo Tercera Guerra Mundial project (detail).

- Ernesto Oroza – Third World Third World War (installation view), 2013

- Ernesto Oroza – Third World Third World War (16mm films), 2013

- Miami 3D invitation card

Georgia Bullets

Gean Moreno & Ernesto Oroza

November 12 – December 21

CCE Miami

Georgia Bullets is a project that runs parallel to TAPAS: Spanish Design for Food, a major traveling exhibition that focuses on the work of Spanish designers in relation to food and culinary cultures. Georgia Bullets assumes a perspective that is, at once, the opposite of and a compliment to the relationship between professional design and culinary production: it looks at the anonymous and popular configurations that emerge around local food cultures. It focuses on non-professional production of objects, graphics, and behaviors within the context in which they are generated and employed. It also aims to understand how this localized production deals with the multitude of generic objects which, due to their economic accessibility, have invaded the city.

Along with an exhibition component, the project includes a pair of workshops with students from DASH (Design and Architecture Senior High School) and with students from the Culinary Institute of Miami Dade College. A 32-page tabloid, in a run of 20,000 copies, has been produced as an integral part of Georgia Bullets and will distributed at various points throughout the city. The tabloid is part of an editorial project–www.tabloid.org–that Moreno and Oroza have been developing since 2009.

Special thanks to Julie Kahn for allowing us to present a slideshow related to her project Swamp Cabbage, an investigation into local Florida food cultures, as part of this exhibition.

Georgia bullets at Design Log

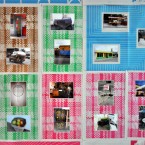

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

- Gerogia Bullets (Research image)

- Gerogia Bullets (Research image)

- Gerogia Bullets (Research image)

- Gerogia Bullets – CCE Miami – 2013

Images here

Opening Nov 12, 2013 – on view until December 21

At CCEMiami – Free admission

Exhibition by Gean Moreno and Ernesto Oroza, as a parallel project to TAPAS: Spanish Design for Food. It will include a 32-page Tabloid, workshops with students from DASH and the Culinary Institute at Miami Dade College, and different collection of objects.

- Modelo de expansión – Marabu (necklace of marabú seeds)

- Modelo de expansión – Marabu (necklace of marabú seeds)

- Tonel. Telarte pattern for Tabloid 26, 2013

Modelo de expansión (TelArte-Tabloide-Marabú) – Modelo de expansión (Romañach) – 2013

El proyecto Modelo de expansión (TelArte-Tabloide-Marabú) propone un paralelo crítico entre tres sistemas de producción y distribución: TelArte, el proyecto Tabloide y la planta de marabú.

TelArte fue una iniciativa cultural que relacionó, desde 1983, a decenas de artistas cubanos e internacionales con la industria textil de la isla. Mariano Rodríguez, Raúl Martínez y Manuel Mendive de Cuba; Robert Rauschenberg (USA), Shigueo Fukuda (Japan), Luis Camnitzer (Uruguay) entre muchos otros, adaptaron sus lenguajes a la tecnología textil existente en la isla. El proyecto se sostuvo hasta 1991 y fue principalmente impulsado en términos económicos por el Ministerio de Cultura de Cuba. Durante esos años se imprimieron decenas de miles de metros de tela de algodón y fueron distribuidos a precios asequibles por diversas redes comerciales. Los consumidores cubanos integraron estos textiles a sus vidas para atender sus propias necesidades.

Tabloide es una serie de periódicos producidos en relación a exhibiciones específicas. Por un lado de las páginas del tabloide se imprimen patrones que están determinados usualmente por elementos de la exhibición o del contenido teórico del tabloide. Estos lados con patrones pueden usarse como superficies decorativas para paredes (empapelados) y para designar espacios y funciones particulares en el lugar de la exhibición. El resto de las páginas del periódico se usan para presentar materiales (ensayos, entrevistas, programas) que de alguna forma expanden o cuestionan el alcance conceptual de la exhibición. Tabloide #26 se presenta como un modelo expansivo. El patrón elegido fue diseñado por el artista cubano y organizador de varias ediciones de TelArte Antonio Eligio Fernández (Tonel). El impreso contiene un ensayo sobre el marabú y su potencialidad para invadir espacios naturales, culturales y económicos.

Modelo de expansión (Romañach) es una producción de bisutería fabricada con semillas de marabú y otros elementos. Estas bisuterías son prototipos de una producción que busca diagramar la inercia invasiva del marabú. Las formas geométricas generativas de estas “joyas” provienen de celosías diseñadas por el arquitecto cubano Mario Romañach para el edificio de la Compañía de Inversiones en Bienes y Bonos, S.A. de 1958 (Calle C entre 29 y Zapata, Vedado).

En síntesis, los proyectos Modelo de expansión (TelArte-Tabloide-Marabú) y Modelo de expansión (Romañach) pretenden canalizar y entrelazar la inercia de cuatro fuerzas: TelArte como un mecanismo cultural para la producción y distribución de textiles (arte como objeto útil); Tabloide como un vector para la distribución de ideas; el Marabú como un sistema de dispersión natural; la celosía de Romañach como módulo repetitivo con una potencialidad expansiva óptima.

Images here